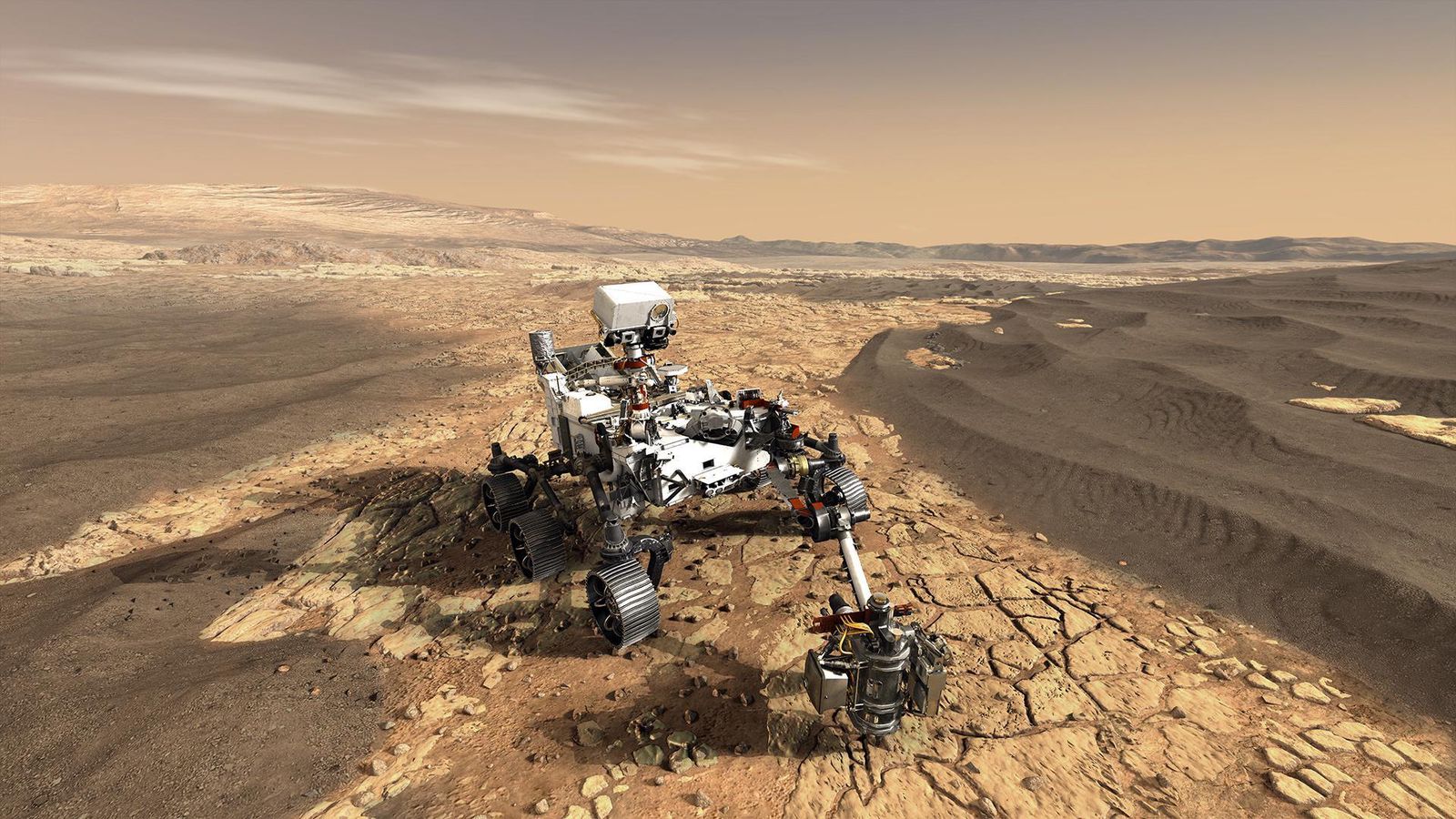

Die Mission Hayabusa 2 und der Lander MASCOT besuchen den Asteroiden Ryugu

Die Fortsetzung der Hayabusa-Mission der japanischen Weltraumagentur JAXA führt eine Raumsonde zum Asteroiden Ryugu. Mit an Bord ist der Lander MASCOT, der vom Institut für Raumfahrtsysteme des DLR in Bremen entwickelt wurde. Die Mission verläuft außerordentlich erfolgreich und befindet sich derzeit auf dem Rückflug zur Erde.

Dauer:

2 Stunden

3 Minuten

Aufnahme:

15.01.2020

Tra-Mi Ho

|

Wir sprechen mit Tra-Mi Ho, Projektleiterin des Landers MASCOT über die Gründe für Missionen zu Asteroiden, die Erfahrungen der ersten Hayabusa-Mission, den Planungen für die Nachfolge-Mission, die Anforderungen an die Lander-Module der Mission, den Verlauf der Landung von MASCOT und die Massnahmen, die erforderlich waren, um den Lander korrekt in Betrieb zu nehmen, welche Daten gesammelt werden konnte und welche Erkenntnisse aus der Mission voraussichtlich generiert werden konnten.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript

mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert.

Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern.

Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort.

Formate:

HTML,

WEBVTT.

Transkript

Tim Pritlove 0:00:34

Hallo und herzlich willkommen zu raum zeit dem podcast über raumfahrt und andere kosmische angelegenheiten mein name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle zum neuen jahr zwanzig zwanzig das die erste sendungdie ich in diesem jahr aufnehme,der reigen lustiger themen abfolgen geht hier natürlich weiter und heute blicken wir auf ja,kleine unbekannte objekte im weltall und warum die denn eigentlich so interessant sind konkret geht es um asteroiden wir hatten ja schon mal eine sendung wo es spezifisch um asteroiden und kometen,als solche ging heute allerdings schon wieder drauf aus der perspektive,einer mission konkret der zwei mission,ja und dazu bin ich nach bremen gefahren zum institut für raumfahrttechnik des,dr und begrüße meine gesprächspartnerin ramiro schönen guten tag frau sie sind hier,als.Jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken leiterin der mascot mission im rahmen der hayabusa zwei mission aufgestellt das ist richtig ne.

Tra-Mi Ho 0:01:52

Ja das ist richtig.

Tim Pritlove 0:01:54

Und zwei ist eine premiere japanische mission zu einem asteroiden darüber werden wir gleich noch viel sprechen,zu beginn würd mich natürlich erst mal interessieren wie sie eigentlich zu raumfahrt gekommen sind warum.

Tim Pritlove 0:02:15

Hätte doch auch viele andere schöne sachen machen können im leben.

Tra-Mi Ho 0:02:18

Das stimmt ja,ich bin von der ausbildung her bin ich physikerin ich habe physik studiert schon aus überzeugung natürlich ähm.

Tim Pritlove 0:02:33

Manche machen das auch wenn ihr nichts besseres eingefallen ist.

Tra-Mi Ho 0:02:35

Ich muss zugeben ich habe gewürfelt.

Tim Pritlove 0:02:38

Einzige okay zwischen.

Tra-Mi Ho 0:02:40

Medizin und physik ja genau aber letztendlich habe ich mich doch dann für die physik entschieden,und,mich auf astrophysik konzentriert habe meine doktorarbeit dann im bereich kometen,habe ich absolviert und bin dann durch mehrere stationen dann an das den er hier in bremen angekommen.

Tim Pritlove 0:03:11

Wo war das studium ursprünglich.

Tra-Mi Ho 0:03:12

Also meine doktorarbeit habe ich in bern absolviert und bin danach dann zuerst.Nach holland genau bei der esa war ich dann und nach drei jahren bei den holländern habe ich dann gedacht möchte ich wieder zurück nach deutschland.

Tim Pritlove 0:03:34

Und dann fiel die wahl auf bremen.

Tra-Mi Ho 0:03:35

Dann fiel die wahl auf bremen es gab ein neues institut das institut für raumfahrt systeme hieß es oder heißt es immer doch.

Tim Pritlove 0:03:43

Ich habe kaum fahrtechnik gesagt ne raumfahrt systeme ist.

Tra-Mi Ho 0:03:46

Raumfahrt systeme genau und mich hat das überzeugt beim interview wurde mir gesagt hier wird noch hands on alles gemacht hier dürfen sie ihre hand auf richtige hardware legen.Nicht nur studieren nicht nur powerpoint präsentation.

Tim Pritlove 0:04:07

Was wird denn das institut für raumfahrt systeme aufgestellt also was ist denn hier sozusagen eigentlich der zentrale bereich an dem gearbeitet wird hier.

Tra-Mi Ho 0:04:15

Zwanzig haben wir drei säulen.Fangen wir immer dazu das eine ist dass wir analysieren wir analysieren haben theme es umfasst nicht nur kleineroboter auf kleinen körpern sondern es kann auch sein satelliten,wir haben hier auch eine satellitenbild von gestartet letztes jahre gruppen ähm nein gestartet ist es sogar das jahr davor,war sozusagen inbetriebnahme dann letztes jahr.

Tim Pritlove 0:04:53

Muss man erstmal den jahreswechsel.

Tra-Mi Ho 0:04:55

Genau eben ich bin noch in zwotausendneunzehn.

Tim Pritlove 0:04:58

Da sind wir alle.

Tra-Mi Ho 0:04:58

Ja und dann wir haben auch wir forschen auch an orbitalstation systemen,auch diese dinge analysieren wir und das ist die systeme löse dann tun wir auch ähm technologien entwickeln.Das da haben wir die an denen wir forschen oder auch jeans systeme an denen wir forschen hier im institut.

Tim Pritlove 0:05:27

Das ist was.

Tra-Mi Ho 0:05:28

Das sind alles systeme die mit dem herz sozusagen eine satelliten oder eines landes zu tun hat ähm es handelt sich hierbei um den bordcomputerum die kommunikation die antennen auch um das power system,all diese systeme die dann sozusagen.

Tim Pritlove 0:05:52

Essentiell sind.

Tra-Mi Ho 0:05:53

Essenziell sind genau.

Tim Pritlove 0:05:55

Jens hier steht dann für guidance navigation control also die ganze steuerung orientierung im raum etcetera.

Tim Pritlove 0:06:04

Ja das heißt hier wird richtig erfunden sozusagen gebaut und gelötet.

Tra-Mi Ho 0:06:08

Genau.Das sind die einzelnen technologien aber wir machen dann auch wir entwickeln natürlich dann auch das system selber das heißt wir analysieren nicht nur die machbarkeit zum beispiel sondern wir entwickeln dann an den systemendazu gehört ein messgerät ist ein system es besteht aus vielen subsystemen oder auch,kropes das hat lieb oder auch andere systeme die hier entwickelt werden und äh da haben wir das system engineering sozusagen hier im haus als eine der wichtigsten kompetenzen,die projektentwicklung.

Tim Pritlove 0:06:50

Sollte man auch nicht unerwähnt lassen nebenan ist ja das zahn mit dem schönen fall turm das heißt wenn man dann was schönes gebaut hat dann kann man dann auch gleich schon kaputt machen und aus hoher höhe fallen lassen.

Tra-Mi Ho 0:07:01

Ja nicht nur beim zahn wir haben hier auch ein labor gebäude dort ähm unterlaufen die ganze systeme dann die tests die ganzen qualifikations test um sozusagen das system dann startklar zu machen für die mission denn.

Tim Pritlove 0:07:14

So ein kleines sozusagen so ein.

Tra-Mi Ho 0:07:17

Es ist ein kleines ein testzentrum.

Tim Pritlove 0:07:20

Aber der fall turm wird dann auch genutzt.

Tra-Mi Ho 0:07:22

Der fall turm wird genutzt wenn es relevant sein sollte für das projekt das war es für messgerät da haben wir dann die separation des landes vom mutterschiff haben wir dort getestet,um zu schauen ob das auch funktioniert weil das eines der schlimmsten dinge die passieren kann nicht nur für uns sondern auch für unsere japanischen kollegen ist dass sie wieder,ja zurück zur erde mitfliegen mit wieder mitbringen müssten wenn die separation nicht geklappt hat oder das,hängt so zusammen dann noch irgendwo dran.

Tim Pritlove 0:07:54

Irgendwas kann immer schief gehen ja.

Tra-Mi Ho 0:07:57

Genau ja.

Tim Pritlove 0:07:59

Also messgerät ist der länder der also einer der länder die in dieser hayabusa zwei mission,zum einsatz gekommen sind da werden wir gleich nochmal im detail drauf eingehen.Jetzt stellt sich natürlich die frage was macht eigentlich asteroiden mission so interessant was was verfolgt die wissenschaft derzeit für ziele warum,kriegen diese mission den zuspruch und die finanzierung und die durchführung derzeit was was sind die unbekannten die man jetzt hier ausforschen möchte.

Tra-Mi Ho 0:08:37

Also es gibt meiner meinung nach drei große beweggründe warum man asteroiden unter unbedingt studieren möchte,und das eine istder wissenschaftliche ansatz wir möchten natürlich etwas mehr wissen oder wir wollen natürlich verstehen wie das sonnensystem aufgebaut ist und dazu gehören asteroiden als eines der elementaren bausteine also die asteroiden,sind vielleicht bauteile der planeten gewesen abersind letztendlich dann als asteroiden geblieben und solche dinge möchte man natürlich diese dieses rätsel der entwicklung unseres sonnensystems da erhoffen wir natürlich durchmehr informationen zu den asteroiden zu ihrer zusammensetzung zu wo der chemischen wie auch der,physikalischen dann mehr informationen bekommen um dann auch die ganze entstehung des sonnensystems zu verstehen das ist,der wissenschaftliche teil der zweite aspekt ist dass asteroiden natürlich auch eine gefahr darstellen für die erde.Gab in der vergangenheit asteroiden einschläge auf der erde aber nicht nur auf der erde auch auf sämtlichen planeten oder auch mondmäßig sie das sehen sie hier die,muss man ja nur die genau muss man ja nur auf die oberfläche schauen und das könnte natürlich eine gefahr sein wenn da ein asteroid einschlagen sollte er muss nicht mal groß seinalso es kann auch nur ein teil eines asteroiden sein und da habe ich auch kürzlich einen vortrag dazu gehört eskann ja weniger als ein meter sein und trotzdem schon sehr sehr viel schaden,und wir haben das auch am beispiel dieses dieses chilli einschlagen gesehen wo ein meteorit eingeschlagen ist ein fireball oder feuerball,und da sind auch innerhalb dieser stadt sind gab es unglaublich viele schäden.

Tim Pritlove 0:10:45

Das war im februar zwanzig dreizehn also jetzt sieben jahre her knapp da gab es ja dann auch schon viele videos,vor allem weil so viele immer mit kameras in ihren autos herumgefahren sind und gab,zerplatzte scheiben entsprechende schäden und bedrohung dadurch merkte vor allem auch diese immense sprengkraft wie so eine vergleichsweise kleinerastrid also man sagt ja dann meteor wenn er runterkommt hat einfach durch das auftreffen auf die atmosphäre durch die hitze bildung wenn dann alles auseinander fliegt das jetzt einfach energien frei die man sich sitzt soerstmal gar nicht vorstellen kann und es gibt ja auch ganz klassische das tun goshka,ereignis wird glaube ich auch einem asteroiden zugeschrieben dass jetzt hundert jahre her ein bisschen mehr,offensichtlich ein ein sehr viel größeres objekt heruntergekommen ist und wälder platt gemacht hat etcetera.

Tra-Mi Ho 0:11:41

So ist das und wir wollen nicht hier über die dinosaurier reden.

Tim Pritlove 0:11:45

Wobei die hätten da sicherlich auch noch was sozusagen.Ja gut also astrid können eine gefahr sein ist natürlich immer so ein bisschen so eine abstrakte geschichte da sagen wir die politiker wahrscheinlich so ach jetzt kommt die wissenschaftler wieder hier mit ihrer gefahr und so die wollen ja nur mehr geld haben,aber es ist vielleicht unwahrscheinlich aber ich denke wenn man diese risiko abschätzung macht mit so ja es mag vielleicht,unwahrscheinlich sein aber wenn's passiert dann ist gleich so richtig unangenehm.

Tra-Mi Ho 0:12:18

So ist das und es geht glaube ich auch hier vor allem vor allem um die fragestellung wie frühkönnen wir denn solche möglichen gefahren schon erkennen dass sie unwahrscheinlich sind ich glaube dassuns natürlich hoffnung ein bisschen besser zu schlafen aber wenn es denn passieren sollte muss man zu früh wie möglich agieren,asteroiden einschläge die je nachdem wie klein diese teile sind umso später können sie entdeckt,und dies ist auch dieses frühwarnsystem ist dann so wichtig und da muss man eben verstehen wie,groß wie klein wie sind sie zusammengesetzt solche fragestellungen muss man dann beantworten.

Tim Pritlove 0:13:06

HmDas war ja hier auch schon mehrfach thema weil bei raum zeit vielleicht mal kurzer verweis für leute die ganz gerne auch mal zurückhören ausgabe einundsiebzig hatte ich mich mit rüdiger jenen konkret über die frage der asteroiden abwehr unterhalten was da so für kataloge geführt werden wie die risiken so eingeschätzt werden wir da noch mehr hören möchte,kann da mal rein horchen ich denke vor allem ist es aber die die wissenschaftliche frage die natürlich jetztdiese mission drückt und die frage der gefahrenabwehr ist so quasi nochmal so ein abfallprodukt weil umso besser man das kennt umsonäher man dran war umso mehr man darüber weiß wie sind die aufgebaut wie muss man die dann handhaben wenn's denn vielleicht wirklich mal so ein problem wird,das sind alles immer so ganzbreite erkenntnisse die man dabei gewinnen kann aber vor allem ist es eben so diese diese kernvorschläge jung die die die grundlagenforschung dieses verstehen wollenwo kommt denn das jetzt hier weil ich meine asturien gibt's ja eine menge masterinnen gürtel gibt's keine ahnung ob es eine sinnvolle schätzung gibt wie viele objekte dort unterwegs sind da sind die eigentlich auch,schön dass die weit weg sind aber ab und zu kommt ja dann doch nochmal einer vorbei und diese kategorie dieser erdnahenasteroiden die tun uns ja jetzt auch den gefallen dass sie dann eben ab und zu auch mal so nah rankommen dass man eben die gelegenheit nutzen kann auch mal vorbei zu fliegen.

Tra-Mi Ho 0:14:36

Genau man kann natürlich mit einem geringen delta wie das ist mehr oder weniger die aufwands abschätzung in der raumfahrt dann ähm zu diesem erdnahen asteroiden fliegen.

Tim Pritlove 0:14:50

Also die geschwindigkeit relative geschwindigkeit des asteroiden zu erde.

Tra-Mi Ho 0:14:55

Zur erde genau und das ist natürlich für erdnähe asteroidenbedeutet das auch dass wir weniger treibstoff brauchen um dorthin zu kommen und das macht natürlich auch so eine mission dann günstiger umso mehr man treibstoffbraucht umso mehr muss man mitschleppen umso mehr masse hat man und umso mehr kostet dann auch diese mission.

Tim Pritlove 0:15:23

Raketen sind erforderlich etcetera.

Tim Pritlove 0:15:26

Was war denn so die ersten missionen die wirklich jetzt zu asteroiden geflogen sind erfolgreich und die uns dann schon erste erkenntnisse gebracht haben.

Tra-Mi Ho 0:15:35

Die ersten missionen also ich würde sagen eine der bedeutenden asteroiden mission ist die schuhmaker mission,der nasa die ist zum asteroiden geflogen hat den kartografiert und,dann als der treibstoff dann zu ende war auch auf dem asteroiden gelandet mehr oder weniger ziemlich sanft.Eine andere mission war die mission,die berühmte bruscetta mission bevor sie zum kometen schulhof grass gelangt ist flug sie an zwei asteroiden vorbei,ein astrid ist und dann restauriert lucia da gab's ja auch spektakuläre bilder,vor allem dann von lucia sehr hoch aufgelöstes bilder die eine oberfläche zeigten die wirklich also,unterschiedliche ich würde sagen merkmale auf der oberfläche die ja,unterschiedliche geologische merkmale hatte und die.

Tim Pritlove 0:16:55

War da so so abwechslungsreich also ich meine wenn ich da so auf das bild draufschaue siehst du ein paar krater und ansonsten viel grau.

Tra-Mi Ho 0:17:01

Ich glaube das sieht man meistens.

Tim Pritlove 0:17:03

Ja aber was was könnte man daraus lesen.

Tra-Mi Ho 0:17:07

Da muss ich aber nochmal die bilder genau anschauen aber es gab soweit ich mich erinnern kann doch,viel mehr an aktivitäten auf der oberfläche zu erkennen als man gedacht,weil normalerweise geht man davon aus es handelt sich hier um tote körper sozusagen im himmel da passiert,aber soweit ich das von den kollegen mitbekommen habe ähm ist es so dass es erstmal unterschiedliche oberflächen gibt mit unterschiedlichen merkmalen,auch dass es zu einem art gefälle gekommen ist zu einer bewegung der oberfläche,aber was da genau passt dann als interpretation dann rausgekommen ist müsste ich nochmal nachschauen.

Tim Pritlove 0:17:56

Okay aber auf jeden fall war das ein erkenntnis gewinnen auch wenn man jetzt nicht drauf gelandet ist einfach das genauer hinschauen und vor allem eben diese hochauflösende kameras diebei rosetta an bord waren und sind auch noch andere dinge newtonmeter et cetera zum einsatz gekommen alles was irgendwie,man sich leisten konnte in dem moment dafür strom zu verbrauchen.

Tra-Mi Ho 0:18:16

Jagenau ja und dann haben wir natürlich die mission da muss man immer unterscheiden viele sagen dazu heia buße eins aber es ist an sich die haie mission.

Tim Pritlove 0:18:29

Muss man doch nicht dass eine zweite gibt.

Tra-Mi Ho 0:18:30

Damals wusste man nicht dass es eine zweite gibt,die hat ja zum ersten mal auch asteroiden proben zurückgebracht zu erde und das war schon spektakulär so etwas gab's davor noch nicht.

Tim Pritlove 0:18:48

Schauen wir doch nochmal ein bisschen auf diese erste mission weil ja im prinzip die grundlage der zweiten mission ist ganz klar also ist zweitausenddrei gestartet die mission war dann sieben jahre später oder acht jahre später zwanzig zehn,abgeschlossen seine mission wie auch jetzt der nachfolger primär von von der japanischen,raumfahrt organisation geführt von der nasa weiß man irgendwie viel,von der esa weiß man in der öffentlichkeit meist schon weniger wer raum zeit hört was eine menge über die elsa ist so ein bisschen,sommer in unserem kosmos ein wenig unbekannter worauf worauf spezialisieren sich die japaner was was ist so ihr ansatz und,können sie irgendwas dazu sagen,ein anderer stil herrscht oder ob ob es eigentlich nur dasselbe in grün ist was dort gemacht wird wie muss man darauf blicken auf die axa.

Tra-Mi Ho 0:19:53

Also,ich selber hatte auch vorher natürlich nur von der mission gehört wenn man sich das so anschaut dann denkt man sich wirklich von der jan hat man wenig man fragt sich natürlich auchliegt das auch einfach nur daran dass man die japanischen zeiten nicht lesen konnte einfach,ist ein bisschen schwieriger als bei der nase nach zu blättern da sieht man da holt man sich viel mehr an inhalten raus als bei der jagd und auch ich glaube dass in den letzten jahren die jackesehr,sich auch darum bemüht auch dem internationalen publikum etwas zu bieten da sieht man auch schon jetzt wenn man sozusagen die englischen zeiten sieht und das war wahrscheinlich vorher nicht gewesen.Als ich dann am,mit der zwei mission angefangen habe oder angefangen habe da involviert zu sein wurde mir dann auch eine richtige roadmap vorgestellt also die hatten einen plan,die wussten sozusagen genau also das was man vielleicht nicht lesen kann weil man vielleicht nicht die information,verstehen kann oder bekommen kann das hatte sich dann in diesem vortrag dann wirklich gezeigt,materialisieren also sie hatten eine roadmap und es war geplant dass es eine hayabusa mission gibtund eine zwei mission und dass die jagd gerade im bereich der kleinen körper gerne sagen wir mal,alle asteroid klassen besuchen möchte.

Tim Pritlove 0:21:40

Also sie selbstgewählte spezialisierung einfach weil man gesehen hat das machen die anderen nicht so oder hat die das besonders interessiert oder gibt's da irgendwas in der japanischen raumfahrt tradition was so darauf hingeführt hat.

Tra-Mi Ho 0:21:55

Da müsste ich natürlich noch viel mehr nachfragen was jetztwirklich die hintergründe sind wissenschaftlich kann ich mir vorstellen dass es natürlich sehr interessant ist wie gesagt ich meine kleine körper asteroiden sie schlagen nicht nur auf die erde ein sie sind nicht nurteil des sonnensystems sondern vielleicht auch dieses puzzlestück was sozusagen wasser oder organischeelemente auf unsere erde gebracht hat aufgrund dessen dass sie auch auf die erde,aufgeschlagen sind das ist der wissenschaftliche teil 'ne andere an andere grund kann auch sein dass gerade durch die untersuchung von erdnahen asteroiden was technologisch,machbare ist für ich möchte nicht sagen wenig geld aber letztendlich doch machbare als wenn man wirklich dann in die weiten unendlichen,welten des weltalls fliegt das ist natürlich vielleicht machbare so kleine.

Tim Pritlove 0:23:00

Kleine.

Tra-Mi Ho 0:23:02

Mission zu kleinen körpern zu entwickeln und ich glaube das spielt vieles mit,was die beweggründe der unterstützt hat dann zu sagen okay wir spezialisieren uns auf kleine körper auf asteroiden,gesehen davon das andere ist vielleicht weniger gemacht haben.

Tim Pritlove 0:23:20

Ja okay dann schauen wir doch mal was die busse mission so losgetreten hat also es wurde das lied gebaut.Das ziel war der astrid.Also auch noch mit japanischen namen haben die dir dann auch gefunden sozusagen und benannt vorher und dann gesagt so da muss man jetzt mal hin weil das war ja dann wahrscheinlich auch so ein ordner astrid der vielleicht noch gar nicht so lange bekannt war vorher.

Tra-Mi Ho 0:23:48

Weiß ich nicht ob der nicht schon seinen namen hatte bevor die mission dann den asteroiden besucht hat bei rico ist es wirklich so gewesen dass er ruhig gut dann danach benannt wurde dann nachdem die mission schon,gestartet ist.

Tim Pritlove 0:24:03

Aha also war ist ja der begründer des japanischen weltraumprogramm.

Tim Pritlove 0:24:11

Nicht ganz nicht irgendein name.

Tra-Mi Ho 0:24:14

Nicht irgendein name genau und wenn man weiß wie asteroiden benannt werden dass man sucht sich natürlich auch die leute aus die dann etwas für die raumfahrt getan.

Tim Pritlove 0:24:26

Ich bin grad mal geschaut also das tatsächlich erst achtundneunzig entdeckt worden also fünf jahre bevor.

Tim Pritlove 0:24:31

Gestartet hat das natürlich lässt schon mal drauf schließen dass man.Eigentlich dabei war eine mission zu planen aber noch gar nicht genau wusste wo es hingehen soll,das kommt ja gerade in mode habe ich so den eindruck dass man sehr dynamisch reagiert nicht wahr dass bei so zum beispiel,habe ich ja hier auch neulich bei raum zeit ein gespräch darüber geführt,also sollte es sein und die mission wurde dann zweitausenddrei gestartet und ist ja auch.Nicht ohne probleme gelaufen wenn ich das richtig sehe es gab.

Tra-Mi Ho 0:25:16

Bis zum asteroiden ging das noch ganz gut am asteroiden fingen dann meine meinung.

Tim Pritlove 0:25:23

Schon so das vorher schon sonnenstürme ein problem war und schon so den ganzen.

Tra-Mi Ho 0:25:28

Die elektronik oder.

Tim Pritlove 0:25:31

Ich weiß nicht ganz genau was ist richtig sehr sind irgendwie solarpanel so ein bisschen unter beschuss gekommen oder die energieversorgung sodass nicht ganz so schnell geflogen werden konnte wie es ursprünglich geplant war.

Tra-Mi Ho 0:25:43

Ja das kann sein davon hab ich nicht.

Tim Pritlove 0:25:46

Aber es hat auf jeden fall geklappt da sind dort gekommen und da kam ja auch schon eine erste landeten zum einsatz die auch glaube ich in japan entwickelt wurde.

Tra-Mi Ho 0:25:56

Wie man ja genau das hätte der erste rover sein sollen der auf einem asteroiden landen sollte,aber leider hat es nicht geklappt,er ist verloren gegangen in dem sinne dass die separation natürlich geklappt hat aber die landung nicht.

Tim Pritlove 0:26:21

Timing nicht hingehauen hat.

Tra-Mi Ho 0:26:23

Nicht weil das timing nicht hingehauen hat sondern weil das gravitations feld nicht richtig bestimmt wurde,oder nicht richtig bestimmt werden konnte und entsprechend ist minerva dann wieder also wieder,es hat ja nicht die oberfläche irgendwie berührt sondern es ist vorbei geflogen und ist dann verloren gegangen.

Tim Pritlove 0:26:46

Weil das das ist ja sozusagen das problem man hat es mit so einem kleinen objekt zu tun.Dass man bestenfalls ein teleskop als kleinen grauen punkt sieht und man kann es halt lange beobachten und dann sieht man so ah okay alles klar eben war da noch da jetzt ist er da bahn bestimmung geschwindigkeitalles kein problem das kriegt man relativ genau hin so dass man da eben auch hinfliegen kann aber wenn man erstmal da ist dann ist ja so der unterschied mit dann bist du jetzt einen kilometer im durchmesser oder vielleicht dann dochzwei man weiß es nicht genau und das hat ja damals auch immer noch nicht genau sagen kann was weiß ich drin sind so und so masse reich weil,klar vielleicht hört man's bei einem mal bestimmt aber es heißt ja nicht dass der andere dann genauso ist muss man das alles vor ort,eigentlich erst feststellen das heißt man muss dort messungen vornehmen,und überhaupt erstmal bestimmen ok mit was haben wir es denn jetzt hier zu tun und dann quasi seine landeplätze daran anpassen.

Tra-Mi Ho 0:27:45

So ist das und auch weil es so kleine körper sind haben sich sehr.Unregelmäßige formen das heißt das gravitationswellen kann sich ja auch variieren über den asteroiden hinweg,am anfang nimmt man natürlich einen runden asteroiden an aber wenn man da ankommt und gerade bei edeka war ist das ja eher mehr so ein länglicher asteroid da kann sich auch das gravitationswellen sich dann auch verändern je nachdem wo manabsetzen möchte und wenn man das nicht genau bestimmt und auch dann vielleicht nicht die richtige,erreichen kann dann passiert es dass dann ähm die separation sozusagen schiefgehen kann.

Tim Pritlove 0:28:29

Ja also wie ungewöhnlich dass sein kann hat man ja auch bei bei der rosetta mission gesehen damit humor mango der siebenundsechzig p der auch,sehr überraschend aussah,zwei aneinander geklebt e teile vermutlich weiß ich nicht genau wie weit man da mit der forschung schon ist aber sah zumindest jetzt nicht aus als wäre es so aus einem ei gepellt worden und dementsprechend verteilt sich natürlich dann die gravitation extrem kompliziert und es macht auch die,schwer.

Tra-Mi Ho 0:28:57

Über den körper verteilt es sich und je nachdem wie man sozusagen die vorbeiflügeplant kann man auch entweder gut oder ein bisschen mit schlechterer auflösung die gravitation bestimmen rosetta war inim orbit,machte der mission ist leichter die gravitation des ganzen körper im laufe der zeit zu bestimmen bei der mission ist es so dass das mutterschiff,ich sage immer das mutterschiff dazu dann in einer konstanten distanz zum asteroiden mitgeflogen ist das nennt man huber ring,dadurch rotiert der astrid natürlich immer unter dem raumschiff aber.

Tim Pritlove 0:29:47

Man kriegt nur eine achse.

Tra-Mi Ho 0:29:48

Man bekommt wahrscheinlich nur eine achse je nachdem in welcher position man isst und da braucht man zeit natürlich um wirklich dann das ganze gesamte gravitationswellen zu bestimmen und,wenn aber die separation des lenders auch zeitkritisch sein könnte oder weil man man möchte natürlich immer ein länder absetzen bevor man sample weil man möchte natürlich zuerst mal die oberflächen definition erstmal,hinbekommen,bevor man dann sample dann ist das immer so eine kombination zwischen gutes timing wann haben wir denn die daten wann sind sie gut genug und.

Tim Pritlove 0:30:29

Können wir dann endlich mal loslegen.

Tra-Mi Ho 0:30:30

Dann können wir denn eigentlich dann los.

Tim Pritlove 0:30:31

Weil jeder tag der mission dieses länger dauert erhöht natürlich das risiko dass irgendwas ausfällt.

Tra-Mi Ho 0:30:36

Irgendetwas ausfallen.

Tim Pritlove 0:30:37

Irgendwann ist ja auch die zeit abgelaufen und man muss dann auch wieder los.Was zurückbringen will und das war ja bei der fall trotzdem hat das ja dann funktioniert das heißt auch wenn der länder nicht funktioniert hat und man durch ihn keine weiteren informationen bekommen konnte,ist dann das mutterschiff ist.Ich hätte jetzt fast gesagt auf crashkurs gekommen aber es ist ja sozusagen der hat sich ja direkt auf diesen asteroiden herabgesetzt.

Tra-Mi Ho 0:31:06

Ja genau hat sich sogar hingelegt für eine für eine kurze zeit.

Tim Pritlove 0:31:11

Ja und dann und dann gegraben oder vorher was reingeschossen wie wie läuft das dann ab.

Tra-Mi Ho 0:31:15

Die proben name läuft durch einen touchdown go verfahren nennen wir das heir booster hat,horn ein sample horn wird er genannt das ist ja so ein langer trichter,das mutterschiff nähert sich dem asteroiden sehr langsam und sobald dieser trichter die oberfläche berührt,ein signal zurückgeschickt das heißt es gibt kontakt und dann wird ein projektil auf die oberfläche geschossen und der aufgewirbelten staub,aufgenommen und in kleinen resources dann.Aufgefangen genau und die werden dann versiegelt und.Im mutterschiff und dann später sollten sie dann wieder auf der erde landen und so geht das normalerweise und so wird es auch geplant aber gerade dieser,es ist manchmal schwierig zu bekommen und eines der der manöver glaube ich der mission ist ja auch schief gelaufen weil es hießt,bei dem ersten bei der ersten probenentnahmen das kontakt da ist und es wurde sozusagen die probe entnommen aber letztendlich war es nicht der fall gewesen und,manche unserer japanischen kollegen haben dann gesagt da müssen wir noch ein bisschen aufpassen vielleicht war gab es ja irgendwie eine.Wolke die dadrüber flog dich sozusagen dann diesen trigger mechanismus aktiviert hat und ähm ja was das gehört ja dazu zu exploration es gab einen zweiten versuch ja.

Tim Pritlove 0:33:13

Auch mutig weil ich mein sich so mal so eben,da so in kuss position zu gehen sozusagen sich so nah an so einem objekt dran zu wagen hat ja eine ganze menge andere,probleme weil ich nehme an die solarpanelen sind dann immer noch komplett ausgefahren man mussalso mit so einem fragilen gerät an so eine alles andere als homogene struktur heran fahren da kontakt suchen und dann sich wieder verabschieden,na ja das ist auf jeden fall schon mal ein risiko für sich.

Tra-Mi Ho 0:33:44

Ja aber bei toka weiß noch leichter bei rico war es schwieriger weil die hatte einen,bauchbereich es auch bei es sieht es so aus als ob es sich um ein astronom,ein asteroid handelt der aus zwei teilen besteht und dieser mittlere bereich der war sehr sehr eben und entsprechend,hatte man natürlich sich auch darauf konzentriert dann die ebene fläche zu nehmen für das sample wobei wenn es natürlichkarate reicher ist wenn es die struktur viel viel steiniger ist ist es natürlich schwieriger und das war bei ruhig der fall.

Tim Pritlove 0:34:25

So um vielleicht mal hayabusa abzuschließen also diese proben wurden dann entnommen und versiegelt viel war's nicht ich glaube so ein gramm oder sowas und größer viel weniger.

Tra-Mi Ho 0:34:37

Nein viel weniger viel viel weniger ja genau.

Tim Pritlove 0:34:41

So in der größenordnung von mikrogramm oder.

Tra-Mi Ho 0:34:43

Milligramm genau.

Tim Pritlove 0:34:46

Aber das hat man dann nach hause gebracht.

Tra-Mi Ho 0:34:48

Hat man nach hause gebracht ja.

Tim Pritlove 0:34:49

Im richtigen moment hat man sich dann quasi von den frieden wieder entfernt ich nehme an wenn so die erde einmal rum war man reist ja im anflug quasi erstmal mit der erde mit holt sich vielleicht noch irgendwo schwung,und dann,man hinter dem asteroiden hinterher und versucht ihn langsam einzuholen aber nicht zu überholen also man muss sozusagen immer langsamer werden rosetta hat's ja ähnlich gemacht mit dem kometen,und dann ist man dort und dann muss man aber auch irgendwie wieder die energie haben.

Tra-Mi Ho 0:35:21

Sozusagen um dann.

Tim Pritlove 0:35:23

Sich wieder der erde anzunähern.

Tra-Mi Ho 0:35:24

Ja so ist das und gerade bei mir war es ja so dass sie eine verzögerung ja bekommen haben weil es mit der brummt entnahme nicht zu,geklappt hat und es letztendlich haben sie dann auch,das in kauf genommen dann mit einer verspätung von drei jahren dann wieder auf die erde zurückzukommen sie hat,natürlich auch auf dem heimweg dann noch andere probleme da sind auch ihre rasters dann ausgefallen und eines nach dem anderen.

Tim Pritlove 0:36:01

Dem motto was schiefgehen kann geht auch schief.

Tra-Mi Ho 0:36:04

Geht auch schief ja aber das schiff war hat sich doch irgendwie berappelten und,ist noch geschafft die proben dann abzusetzen.

Tim Pritlove 0:36:16

Absetzen heißt das quasi so eine kleine kapsel wo die proben drin sind.

Tra-Mi Ho 0:36:20

Die wurde separiert.

Tim Pritlove 0:36:21

Genau über der erde dann sozusagen runter geworfen.

Tra-Mi Ho 0:36:24

Ja genau ja und ähm,die kapsel wird sozusagen separiert fällt dann auf die erde landete auf das ist in australien und zwei ist dann entsprechend dann sozusagen in der atmosphäre verglüht.

Tim Pritlove 0:36:41

Diese kapsel war wahrscheinlich nicht besonders groß.

Tra-Mi Ho 0:36:45

Die ist auch nicht klein ich glaube sie ist ja jetzt zeige ich es ihnen zu.

Tim Pritlove 0:36:51

So ein halber meter.

Tra-Mi Ho 0:36:52

So ein halber meter ja genau.

Tim Pritlove 0:36:55

Weil ja auch eine ganze menge hitze sozusagen hitzeschild mit dabei sein müssen wenn der eintritt in die atmosphäre stattfindet aber es ist nicht extrem schwierig,so ein rück wurf so zuverlässig zu machen mal klar man kann das irgendwie alles berechnen aber es ist ja sehr viele unwegbarkeiten drin wenn ihr so ein stück metall auf die oberfläche trifft und,thermische dynamiken sich da voll entfalten alles was die physikalische gesetze so hergeben oder muss man das ding ja auch noch finden.

Tra-Mi Ho 0:37:23

Ja das stimmt.

Tim Pritlove 0:37:24

Wie macht man denn das also wie stellt man denn sicher dass man es auch.

Tra-Mi Ho 0:37:28

Wiederfindet.

Tim Pritlove 0:37:29

Und wie stell mal vor allem sicher dass irgendwo runterkommt wo man auch eine chance hat es wiederzufinden.

Tim Pritlove 0:37:35

Deswegen australien wegen großer.

Tra-Mi Ho 0:37:37

Wegen der großen fläche genau dass es auch kein kollateralen schaden irgendwie dann birgt das ist auch irgendwie zivilisation fällt das wäre ja auch ein no-go,ich gebe zu jetzt müsste ich nachgucken aber ich würde mich nicht wundern wenn es auch irgendwie in art prinzip gibt der sozusagen ein peilsender.

Tim Pritlove 0:37:59

Peilsender sozusagen.

Tra-Mi Ho 0:38:01

Der den leuten sagen dass wo man so suchen muss ja.

Tim Pritlove 0:38:06

Sonst wäre im vergleich die nadel im heuhaufen gerade.

Tim Pritlove 0:38:11

Okay hat aber so auf jeden fall funktioniert und auch wenn einiges schief gegangen ist das ist ja dann auch eigentlich immer gut für so eine mission also es ist doof für die mission in dem moment aber es ist halt,gut weil man einfach so viel draus lernen kann und weiß so ah okay wer hat ein triebwerk probleme werden softwareprobleme gravitations messung probleme wir hatten probleme mit sonnenstürmen wir hatten probleme der datenübertragung wir hatten probleme unserer lage regelung alles möglicheda müssen wir jetzt nochmal beigehen und jetzt machen wir das irgendwie alles besser und dann,habe ich ja vorhin schon erwähnt gab es ja relativ schnell die entscheidung so okay alles klar in unserem großen plan gehen wir jetzt auch den nächsten schritt und mach nochmal busser zwei,was hat man denn aus diesem proben,herausziehen konnten also haben denn diese proben diese paar milligramm,zeug die man da eingefangen hat schon auch irgendein versprechen eingelöst oder hat es einfach nur lust auf mehr gemacht oder war das dann zu wenig so hart doof hat,hat nicht gereicht wir brauchen noch mehr von dem zeug was was war so die primäre motivation im prinzip dasselbe nochmal zu machen.

Tra-Mi Ho 0:39:23

Im prinzip dasselbe nochmal zu machen wie gesagt,es gibt ja eine roadmap das heißt es war klar dass sie auch eine zweite mission starten werden es war war das ein typ asteroid,hier ist ein asteroid,der unterschied ist das typ asteroiden dabei handelt es sich um steinige asteroiden die deren zusammensetzung wahrscheinlich aus,material besteht aus der oli wien und aus silikat,gestein in vor allem und das hat sich auch bewahrheitet.Wenn man sich die proben angeschaut hat bei.

Tim Pritlove 0:40:11

Das wusste man vorher eigentlich nur aus der spektralanalyse.

Tra-Mi Ho 0:40:15

Genau auf den.

Tim Pritlove 0:40:15

Das ding im teleskop angeschaut.

Tra-Mi Ho 0:40:17

Hat dann die spektral des spektrums angeschaut und entsprechend hat man dann werden dann die asteroiden dann in in typen oder in klassen unterteilt und wenn das spektrum vielchillie karten aufweist dann oder an an mineralien dann klassifiziert man sozusagen dann diese asteroiden in die typasteroiden und die steinigen asteroiden sind zwar interessant aber wenn es um die wissenschaftliche frage gehtwie ist denn das leben entstanden auf der erde wie ist wasserauf die erde gekommen wie sind die komplexen moleküle auf die erde gekommen und eines der hypothesen ist ja,ruinen oder kometen einschläge so sind asteroiden die eben kohlenstoff verbindungen interessanter die vielleicht organische elemente aufweisen unddas sind dann eher die asteroiden die ein spektrum aufweisen die vielleicht mehr in diese richtung gehen also.Die nennen wir das sind die asteroiden also die die mit kohlenstoff bindungen es gibt auch ptyp asteroiden da werden auch dann eher mehr organische elemente vermutet und es gibt auch asteroiden die sind sogar die darf man gar nicht anfliegenweil das planet harry protection so,streng ist dass da auch die vorkehrungen einfach viel komplexer sind.

Tim Pritlove 0:42:01

Weil man da so viel wertvolles drauf erwähnt dass einfach mal so hinfliegen und rein reinfliegen und drin rumschippern ist einfach mal geht gar nicht.

Tra-Mi Ho 0:42:08

Man also die die darf man gar nicht mehr anfliegen genau ja oder.

Tim Pritlove 0:42:13

Sozusagen so dass dass das space privataudienz und naturschutzgebiet so.

Tra-Mi Ho 0:42:17

Genau und.Bei handelt es sich eben um einen typ und das war auch das nächste ziel der jagd gewesen zu sagen okay jetzt haben wir ein typ asteroiden untersucht aber jetzt wollen wir einen typ steroiden untersuchen und schauen,da diese verbindungen gibt es da wasser vorkommen,was wir sozusagen dann verbinden können mit dem mit der frage der entstehung des lebens auf der erde und ja also es war,dementsprechend für die jagd klar dass sie so eine mission starten das ist so schnell ging ist wahrscheinlich auch dem hype,geschuldet der natürlich dann in japan groß war das war die erste japanische mission die eine probe zurückgeführt hat oder überhaupt das ist so gut angekommen dass die jagd gedacht hat dann eben,so schnell wie möglich legen wir noch einen nach ja.

Tim Pritlove 0:43:18

Ich habe gerade mal geguckt ja also von diesen kategorien gibt's ja eine ganze reihealso ist ja mit c und davor ist es ja noch lange nicht getan hier gibt's a b c d e,f g und dann geht's nicht mit haar weiter pr vr x aber die typen die man kohlenstoff sind die häufigsten astrid,das heißt man wollte auch mal sich das angucken was quasi so der klassiker ist und der.

Tra-Mi Ho 0:43:45

Der klassiker ist ja.Und für leute die gerne astrid mining machen die würden natürlich gerne zu den typ zu reden gehen fliegen.

Tim Pritlove 0:43:56

Weil da sind die tollen sachen.

Tra-Mi Ho 0:43:58

Ja genau.

Tim Pritlove 0:44:02

Ok also die metallischen.

Tra-Mi Ho 0:44:03

Die metallischen genau und man erhofft sich die seltenen erden darauf zu finden ob das so ist ja.

Tim Pritlove 0:44:10

Zuletzt wir werden sehen gut also zwei wurde dann konzipiert und das ziel war klar rio go.Sollte angeflogen werden und ich habe.Ich habe da mal geguckt es gibt ja eine eine schöne geschichte also auch dieser name ist nicht so ohne weiteres gewählt worden sondern das ganze ist so eine japanischelegende folklore wo ein,zusammen ein ein mensch eine schildkröte rettet und dafür belohnt wird mit einer reise zu einem unter wasser drachen palast,um von dort dann mit einer mysteriösen schachtel zurückzukehren die ja.Irgendwas enthält auf jeden fall,öffnet er sie dann am schluss auch und wird aber so ein bisschen bestraft weil also zurückkehrt hat er festgestellt dass irgendwie hundert jahre unterwegs war aber offensichtlich nicht gealtert ist.Erst also die schachtel dann öffnet als bestrafung wird ihm das alter dann wieder.

Tra-Mi Ho 0:45:30

Wieder.

Tim Pritlove 0:45:30

Gerechnet das fand ich jetzt wirklich ein extrempassenden namen oder beziehungsweise schöne geschichte wunderbar dazu passt war ja dieses ganze reisen im weltall ja dann auch immer so viel mit relativität und zeit zu tun hat also im prinzip bisher in dieser japanischen legenden geschichte die ganze raum zeit verzerrung.

Tim Pritlove 0:45:50

Perfekt.

Tra-Mi Ho 0:45:52

Perfekt genau ja aber wir mussten lange mit einem anderen namen arbeiten also ruhig go ist.

Tim Pritlove 0:46:01

Weil es noch kein gab.

Tra-Mi Ho 0:46:02

Weil es noch kein gab also wir in unseren dokumenten hieß roku sehr lange neunzehnhundertneunundneunzig underst als es zum launch sozusagen gekommen ist hat ja dann der asteroid auch seinen namen bekommen oder bestätigt bekommen weil das muss ja auch immer durch das ganze prozedere derund der internet.

Tim Pritlove 0:46:26

Julian.

Tra-Mi Ho 0:46:28

Genau und dann durften wir oder mussten wir dann unsere dokumente entsprechenden aktualisieren ja.

Tim Pritlove 0:46:36

Haben sich auf jeden fall schönen namen ausgedacht wie war denn das jetzt überhaupt mit der zusammenarbeit ist ja auch mal wiederungewöhnliches im weltraum aber in diesem fall während glaube ich die erste mission noch sehr viel japan zentriert war also die ganze entwicklung satellite et cetera auch die länder technik,komplett in japan entwickelt wurde hat man sich jetzt hier sehr viel breiter aufgestellt unter anderem das drk mit ins boot genommen wer war denn noch mit dabei.

Tra-Mi Ho 0:47:01

Also dabei international ist es vor allem über messgerät dass der und die knäste,hat.

Tim Pritlove 0:47:14

Also die franzosen.

Tra-Mi Ho 0:47:15

Die franzosen genau und hatte auch noch nasa im im team weil die haben dann die deep-space antennen gestellt,ja genau aber auch hayabusa hätte,internationaler sein sollen und es ist auch wahrscheinlich der grund warum es geht dann so geworden ist wie messgerät ist weil auch bei hayabusa hätte es,zusätzlich zu den minerva rovers hätte es rover noch untergebracht werden sollen aber der gps rover wurde im laufe der zeit dann wieder,entfernt.

Tim Pritlove 0:48:01

Weil die nasa sich zurückgezogen hat aus.

Tra-Mi Ho 0:48:03

Die nasa hat sich zurückgezogen hat und entsprechend war dann dieser platz frei und da zwei busse eins mehr oder minder,baugleich sind bis auf,einige wenige verbesserungen war eben auch diese charity da die für einen möglichen europäischen länder zur verfügung gestellt wurde.

Tim Pritlove 0:48:28

Also der slot vor quasi die sonne dann drin ist und rausgeschubst wird.

Tra-Mi Ho 0:48:32

Genau und.

Tim Pritlove 0:48:35

Und dann fiel die wahl aus ddr.

Tra-Mi Ho 0:48:36

Dann fiel die wahl auf das drk das der grund war dass wir nein plank immer der grund war dass,die jagd und die elsa eine mission geplant haben das ist die marco polo mission gewesen und die marco polo mission hätte zu einem asteroiden auffliegen sollen und,da wurde ein länder vorgeschlagen,vom drk für die mission die marco marco polo mission und diese marco polo mission hätte sein sollen auch mit der jacksondann ist aber marco polo nicht ausgewählt worden und,dann sind die japanischen kollegen dann auf uns zugekommen und haben dann gemeint ja,ihr seid jetzt so zu sagen habt ihr ja so eine studie gemacht und wenn das jetzt nicht klappt mit marco polo warum wollt ihr den nicht auch etwas studieren für uns,weil wir werden auf jeden fall eine folge mission machen die zwei mission und es wäre doch schön wir haben.Bisschen platz zufällig und wenn ihr etwas entwickeln könnt was genau darauf passt dann würden wir euch mit.

Tim Pritlove 0:49:59

Und zu dem zeitpunkt war ja wenn ich das jetzt richtig sehen der timeline auch rosetta schon lange in planung oder sogar schon unterwegs.

Tra-Mi Ho 0:50:05

In planung ja.

Tim Pritlove 0:50:07

Das heißt so länder ist jetzt auch so ein thema beim ddr und auch nochmal ganz interessant finde ich,also marco polo ist vorgeschlagen worden ist da nicht genommen wordenaber das heißt ja nicht dass er nicht schon relativ viel intelligenz darauf verwendet wurde wie denn das so ist das steht jetzt nicht nur so auf ein blatt papier macht man sich auch wirklich intensiv über alle komponenten sehr viel gedanken,muss auch ein bisschen frustrierend sein eigentlich für wissenschaftler wenn man da so viel zeit und energie investiert sagst du ja das wäre jetzt mal eine super mission und dann hast du die politik in sachen an die kein geld,oder und dann,hat man dann so ein jahr vielleicht an so einem so einem plan gearbeitet aber es ist halt nicht unbedingt immer alles für die katz weil kann ja sein dann kommen japanischen kaiser und sagen.Können wir ja mal zusammenkommen so war es jetzt auf jeden fall und dann ging's los sozusagen und da waren sie dann von anfang an mit dabei.

Tra-Mi Ho 0:51:02

Dann waren wir von anfang an mit dabei ja und nichtsdestotrotz weiß,wir hatten natürlich die marco polo studie durchgeführt aber die anforderungen von der jagd war doch.Bisschen anders ich würde sagen das ist untertrieben,weil hatte ja nur diesen diesen platz zur verfügung und,das warzwanzig mal zwanzig mal dreißig zentimeter und das ist ja nicht viel größer als eine schuhbox und sie meinten sie haben zehn kilogramm zur verfügung und.Wir sollten mal etwas entwickeln.

Tim Pritlove 0:51:47

Macht mal was damit ja.

Tra-Mi Ho 0:51:48

Genau was da reinpasst ja.

Tim Pritlove 0:51:52

Und was also okay,und was wusste man über den asteroiden zu dem zeitpunkt schon weil das ist ja dann sozusagen auch eine größe mit der man arbeiten muss wenn man jetzt dinge konzipiert und dinge größenordnungsmäßigen versucht einzuschätzen.

Tra-Mi Ho 0:52:11

Also man wusste wenig also man weiß natürlich den spektral typ das ist ein typ asteroid ist also kann man sich vorstellen was man was einen erwartet aber,auch weiß manmehr oder weniger die größe wenn man die größe nicht wüsste dann wäre wäre es noch schwieriger aber wir wussten dass circa ein kilometer als durchmesser hatund was wichtig natürlich für die haie busse zwei mission ist die bahn elemente solche dinge sind bekannt aber wie,wirklich der asteroid aussieht das wussten wir nicht und wir waren auch sehr sehr überrascht also ihnen dann gesehen haben dann letztendlich vom nahen und,man tut sozusagen dann seine technologie sein system,gegen diese unbekannte dann entwickeln und es ist schwierig,man muss natürlich dann sich überlegen wie man ein system entwickeln kann dass mit.Im unbekannten terrain trotzdem agieren kann und man versucht natürlich so viel gesagt,in unserem engineering sagen wir dann auch so viel,business also dem system zu geben wie möglich also dass dassystem so robust ist wie möglich so dass es auch dann operieren und leben kann wenn das terrain doch ganz anders aussiehtals das was wir erwartet haben.

Tim Pritlove 0:53:50

Dann sprechen wir noch mal so ein bisschen in die mission rein also zweitausenddrei war dann der staat wie lange war der athlet unterwegs.

Tra-Mi Ho 0:53:58

Zweitausenddrei zweitausenddrei war.

Tim Pritlove 0:54:01

Zweitausendvierzehn ich weiß bei der ersten mission solange es ja noch nicht nein zweitausendvierzehn war der staat,und dann muss er erstmal wieder ein komplexer pfad gefunden werden weil man kann ja nicht direkt hin sonst fliegt man einfach dran vorbei.

Tra-Mi Ho 0:54:17

Nein ja.

Tim Pritlove 0:54:19

Sondern wie vorhin schon erwähnt man muss irgendwie ein pfad finden wie man sich mit der richtigen beschleunigung,hinter den flugbahn des asteroiden einreihen kann was war hier erforderlich jetzt um das zu erreichen.

Tra-Mi Ho 0:54:31

Ein östringen bei und dann viel viel steuerung der der rasters.

Tim Pritlove 0:54:42

Wie macht man denn eines fing weil wenn man jetzt sowieso erstmal also wo wo ist denn dann quasi die sonne das erste mal hingeschickt worden also überholt,man die erde komplett oder fällt man zurück also wie macht man den zwingen bei wenn man jetzt die ganze zeit daneben und hat einfach den normalen orbit ausgenutzt oder muss man sich nicht erstmal,entfernen um irgendwie so einen zwing bei auch richtig durchführen zu können.

Tra-Mi Ho 0:55:07

Also man muss sich entfernt natürlich von der erde um da.Sich sich dann sozusagen,in das richtige orbit zu bewegen und was ausgenutzt wurde ist natürlich dass man den impuls hat den man dadurch bekommt mit dem erdarbeiten,das heißt man geht dann schon mal um die sonne herum und es ist ähnlich wie mit der,wie die erde auch und dann zu gegebenen zeiten ähm,ist es ja so dass wenn man sozusagen mit der erde sich um die sonne dreht,ähnlichen orbit dann kommt man dann auch wieder an der erde vorbei und bekommt dadurch dann den schub,und danach hat dann zwei ein weiteren schub gemacht um sich dann aus diesem erdogan,sich herauszubewegen und sich dann dem anzunähern,und das hat dann auch noch circa zwei jahre gedauert,bis er sozusagen also bis zwei dann ähm den asteroiden eingeholt hat.An sich ist das ist der orbit,von zwei sehr straight forward also es ist sozusagen einmal mit der erde um die sonne dann erst ring bei und dann ging es direkt an in den asteroiden.Mit rein.

Tim Pritlove 0:56:49

Wie nah ist denn dieser astrid also man sagt jetzt erdnahen weil er ja überhaupt erst mal vorbeikommt,es ist ja nicht so dass er die ganze zeit um die alle herum kreis sondern hat ja selber noch sehr viel größeren arbeit der glaube ich weiß nicht sogar noch bis zur venus geht glaube ich im inneren und nach außen noch ein bisschen weiter wahrscheinlich.Also jetzt auch nicht so dass wir jetzt alle naselang bei uns vorbeikommt sondern es ist eigentlich ein vergleichsweise seltenes ereignis da muss man dann eben auch.Nicht nur das richtige timing habe um dahin zu fliegen sondern sozusagen auch zum richtigen zeitpunkt starten wenn man zu spät ist dann.

Tra-Mi Ho 0:57:21

Dann hätten wir nämlich noch warten müssen so ist das man muss natürlich das richtige timing haben für den launch und da gibt es auch nur bestimmte lounge windows ja die müssen wir dann abwarten.

Tim Pritlove 0:57:35

Also dezember zwanzig vierzehn ging's los dezember fünfzehn war dieser swing bei und dann hat's noch bis juni zwanzig achtzehn gedauert bis man dann da war.

Tra-Mi Ho 0:57:46

Zwei runden hat es nochmal gedreht.

Tim Pritlove 0:57:49

Und dann konnte man ja das erste mal schauen okay was haben wir denn jetzt eigentlich wirklich und sie meinte ja gerade sie waren ja alle sehr überrascht wovon.

Tra-Mi Ho 0:57:58

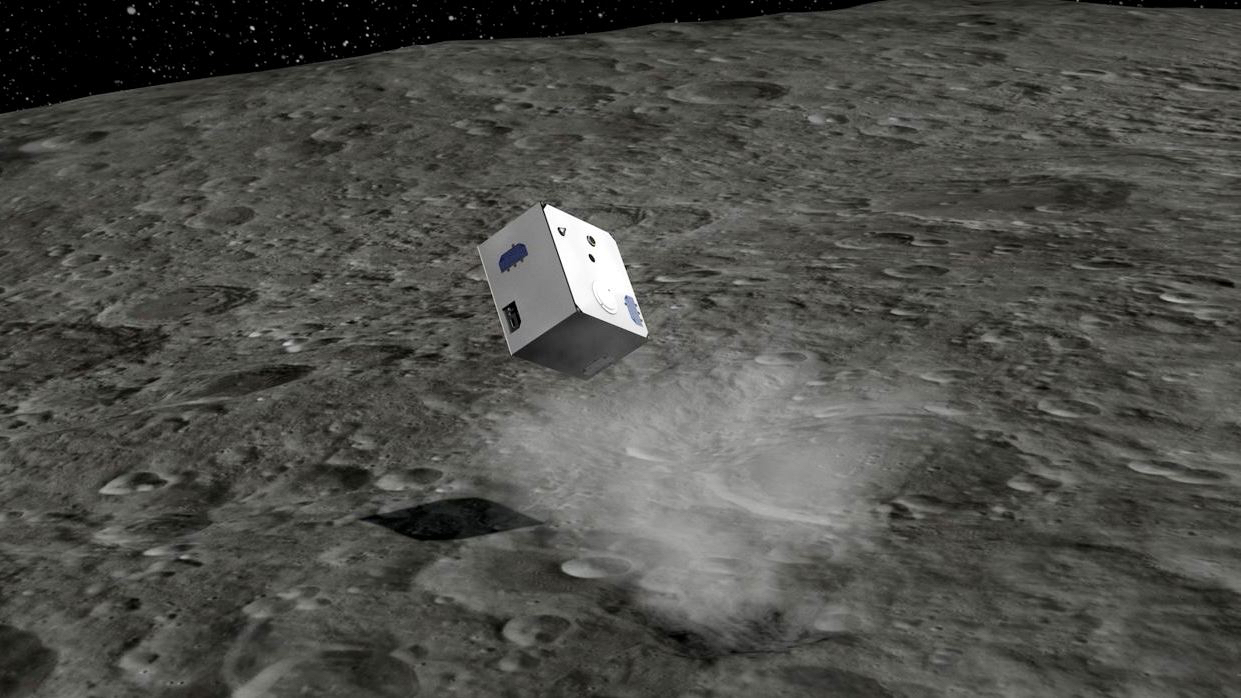

Von der form des asteroiden weil es sieht aus als ob es sich um ja ich würde sagen zwei pyramiden sich handelt die aufeinander,gesetzt.

Tim Pritlove 0:58:13

Diamant form so.

Tra-Mi Ho 0:58:14

Diamanten form die asteroiden forscher nennen das top shapedas ist die eine sache aber die andere sache ist natürlich dann umso näher wir kamen haben wir dann gemerkt dass die oberfläche sehr sehr,grob war dass es fast,nirgendwo ist auf dem asteroiden irgendwie ein ein terrain gibt welches,eben ist und das macht natürlich die landung auf dem asteroiden viel gefährlicher.

Tim Pritlove 0:58:56

Man muss ja dann auch noch die gravitation vermessen also das kann ja noch mit dazu.

Tra-Mi Ho 0:59:01

Ja das kam noch dazu aber das,zwei dieses mal sehr sehr gut gemacht sie haben mehrere messungen durchgeführt sie sind näher ran gegangen um dann sozusagen dann auch,die anziehung sozusagen des asteroiden dann zu messen zum space craft und haben das sehr sehr gut ermitteln können.

Tim Pritlove 0:59:27

Aber es gab keinen orbit.

Tra-Mi Ho 0:59:29

Es gab kein.

Tim Pritlove 0:59:30

Wurde nicht um den asteroiden herumgeflogen.

Tra-Mi Ho 0:59:32

Nein es ist wieder ein hufe prinzip gewesen das heißt zwei fliegt dann mit einer distanz von zwanzig kilometer neben dem asteroiden.

Tim Pritlove 0:59:45

Aber halt nicht auf der rotations achse des asteroiden sondern so ein bisschen versetzt sodass also quasi unter unter dem eigenen blickwinkel sich das ding die ganze zeit dreht.

Tra-Mi Ho 0:59:54

So ist das jafür die messungen wie zum beispiel die gravitation hat sich dann busse zwei der oberfläche immer und immer wieder angenähert es gibt dann diesedieses manöver sozusagen dazu dienen dann nicht nur die oberfläche besser.Zu charakterisieren sondern dann auch die separation und die die probenentnahmen dannzu trainieren.

Tim Pritlove 1:00:31

So das ist jetzt so quasi diese abtastphase man schaut erstmal womit er es denn zu tun das hat glaube ich so drei monate gedauert oder so.

Tra-Mi Ho 1:00:40

Das hat drei monate gedauert bis dann minerva zuerst und danach messgerät gelandet sind.

Tim Pritlove 1:00:48

Jetzt müssen wir mal was zu diesem line-up da sagen was damit geflogen ist weil es gab ja nicht nur ein länder sondern es gab vier länder oder drei.

Tra-Mi Ho 1:00:58

Vier inklusive messgerät sind dass wir.Ich glaube das ist eine lessons learned gewesen von oder von der hayabusa mission für das ähm,man anstatt einem minerva auch zwei fliegen kann oder so viele wie möglich die mina war,besteht aus eins eins und es handelt sich mehr oder weniger um.Gleiche rovers die sind identisch und das sind auch die die dann im september zweitausend achtzehn auf rücken gelandet sind und die minerva zwei,da haben wir nicht so viel davon gehört dass es auch so dass es mir so eine art,technologie demo war die man dann mitgenommen hat wenn sie denn.Passt und wenn sie klappt dann klappt sie und das war glaube ich,anders wie die minerva ein rovers vom design her aus.

Tim Pritlove 1:02:13

Ich glaube die einsam waren so so so zylinder artige länder und zwei war irgendwie so ein prisma artiges gerät also da hat man quasi so ein bisschen technologie test gemacht,so wir nehmen mal das was wir beim letzten mal leider nicht haben landen können guck mal ob das funktioniert aber falls es vielleichtdoch nicht so eine gute idee war das design haben wir ja noch ein anderes und dann kann man das eben auch gleich vor ort vergleichen weil es super gelegenheit weil man kommt ja jetzt nicht alle naselang am asteroiden vorbei,und wenn's passt und wenn man das in die pilot noch mit rein bekommt die dinger war ja auch nicht groß ne also das relativ kleine teile.

Tra-Mi Ho 1:02:50

Ja die waren nicht schwerer als eins komma zwei eins komma fünf kilogramm also je rover das ist natürlich,ich würde sagen ein zehntel von dem was messgeräte sozusagen wiegt und auch vielleicht unterzubringen dann von der masse.

Tim Pritlove 1:03:08

Kostet immer noch geld so ein kilo hochzukriegen aber im rahmen der gesamtkosten fällt es halt nicht mehr weiter ins gewicht,was hat man denn jetzt für erkenntnisse bekommen weil ich denke mal wenn sie jetzt hier mit ihrem team sitzen man,die anspannung dürfte ja dann wirklich täglich steigen so also erstmal man kommt an klar dass er nach jahren,man arbeitet jetzt jahrelang hinter auf so einen so einen moment und dann dann dann findet das auf einmal statt so da fängt man ja wahrscheinlich schon mal an leichte erregung anzeichen von sich zu geben aber man weiß ja dann auch okay jetzt.Ab jetzt kommen neue daten und die müssen ja eigentlich am laufenden meter mit unseren bisherigen annahmen.Abgeglichen werden stimmt das passt das noch sind wir immer noch im selbenrahmen unserer berechnung gibt es irgendwelche grundsätzlichen erkenntnisse dass es vielleicht irgendwas komplett anders als als wir gedacht haben,haben dann diese also die ersten daten kam natürlich auf jeden fall erstmal vom vom satelliten selber als vom mutterschiff haben dann die länder auch,interessantes geliefert oder war das dann eher schon nicht so relevant.

Tra-Mi Ho 1:04:25

Für die,bilder gesehen haben zum ersten mal waren wir doch schon sehr schockiert weil wir haben riesige steine gesehen die auch sehr.Uneben waren jedoch wussten wir auch nicht und das konnte man auchbis zu diesem punkt noch nicht wissen wie groß diese steine waren weilman muss natürlich entsprechend auch referenzpunkt haben um zu wissen wie man sozusagen die bilder,wie man sozusagen die messungen dann festlegen kann bei minerva war das am anfang auch schwierig ich glaube inzwischen haben die kollegen natürlichdaten ausgewertet aber zwischen der minerva separation und der messgerät separation des fahren ja höchstens zehn tage glaube icheinundzwanzigster september bei minerva und dritter oktober war war schon da hatten wir natürlich gar keine zeit umirgendwie daraus dann wirklich relevante daten dann für uns zu generieren somit haben wir dann mit den orbit daten vor allem mit dem mutterschiff daten gearbeitetundes war schwierig da eine landesstelle zu finden weil was wir auf jeden fall vermeiden wollten ist das messgerät.Irgendwie und die gefahr war groß wenn man sich die oberfläche bilder angeschaut hat es war steinig es war zerklüft,wenn so eingekeilt zwischen zwei steinen liegen sollte da hätte glaube ich.Mobilitätsverlustes hätte es nicht geschafft den ländern herauszubekommen und eines unserer referenz information waren dass aufgrund von dervon der größe des landes und von den größen verteilung der gesteine auf der oberfläche wir doch.Bitte steine vermeiden sollen die so um die fünfzig zentimeter sind und die mehr oder weniger mehrere,zentimeter bis zu fünfzig zentimeter so voneinander liegen entfernt liegen,das ist schwierig weil man nämlich gar nicht weiß sind die steine die wir sehen ist das wirklich fünfzig zentimeter was wir da aussehen mit der auflösung die die bilder des mutterschiffs sozusagen uns geliefert hat ist das wirklich.Ist das vorhin steine wirklich nur fünfzig zentimeter ist oder sehen wir nur den oberen teil und da drunter sieht es wiederum ganz anders aus,des eisbergs sozusagen solche informationen konnten wir natürlich nicht extrahieren,das ist eine ungewissheit mit der wir sozusagen bei unserer vorbereitung mehr oder weniger leben mussten und sagen müssen okay,haben wir die daten die wir haben und wir müssen so eine art risiko abschätzung machen und für uns selber dann schauen wie groß ist denn das risiko,das stecken bleibt und zu zu anderen risiken sind ja noch andere da.

Tim Pritlove 1:07:46

Man muss vielleicht mal was.Nochmal dazu sagen wie diese länder jetzt eigentlich alle ausgestattet waren also waren natürlich sehr unterschiedlich die minerva eins hatten nur kameras und ein thermometer.Also es war wirklich so kann bilder machen und weiß wie kalt es ist so dass auf jeden fall schon mal eine interessante information,und der minerva zwei waren glaube ich ähnlich aber hatte zumindest schon mal so noch so ein beschleunigungssensor und konnte auch staub detektieren.Und wieso mit leds hat aber glaube ich kein gesehen aber was jetzt,und die dem mascara auch vereint ist,alle also weil wir sagen die rover,aber das ist ja nicht so ein rover im sinne von fahrzeug mit rädern was über die oberfläche fährt sondern alle hatten sozusagen dieses prinzip eines.

Tra-Mi Ho 1:08:49

Hüpf mechanismus.

Tim Pritlove 1:08:51

Hüpfen es genau also mit so einem schwungrad die im,im körper im gerät selber drin war also quasi ein einfacher drehmoment tor und das schwungrad dreht man auf so eine magische art und weise holt quasi so einmal schwung,und dann konnten die hüpfen und sind die dann auch gehüpft.

Tra-Mi Ho 1:09:11

Sie sind gehüpft alle.

Tim Pritlove 1:09:13

Alle sind gehüpft.

Tra-Mi Ho 1:09:13

Alle sind gehüpft und minerva eines der minerva du richtig weit sogar also natürlich nicht in einem sprung aber anscheinend ist es wirklich schon also über,mehrere kilometer hinaus ist es anscheinend über die oberfläche hat er sich fortbewegt.

Tim Pritlove 1:09:34

Weil sie einfach immer so gehüpft in so zehn fünfzehn meter springen oder sowas.

Tra-Mi Ho 1:09:39

Ich weiß nicht ob es zehn oder fünfzehn meter waren in einem sprung oder ob es mehrere kleine sind aber dadurch dass die minerva rovers länger lebt,als der maske länder war es für sie natürlich einfacher sequenzielle sozusagen sich dann weiter und weiter sich fortzubewegen.

Tim Pritlove 1:10:01

Die energieversorgung war ja irgendwie also die die lova seminar was die hatten ja glaube ich solarzellen und eine zumindest der zweite nicht.

Tra-Mi Ho 1:10:13

Also die ersten zwei ja beide.

Tim Pritlove 1:10:16

Also die eins eins eins.

Tra-Mi Ho 1:10:18

Eins eins.

Tim Pritlove 1:10:19

Messgerät hat aber sowas nicht.

Tra-Mi Ho 1:10:22

Nein messgerät hatte keine solarzellen die dann zu einer aufladung der batterien geführt hat,metzger that solarzellen aber das haben wir also nur einzelne die das waren das war ein zug system des gesamten systems,die sonneneinstrahlung sozusagen festzustellen und entsprechend dann als redundanz prinzip dann für die lage regelung des lenders.

Tim Pritlove 1:10:57

Wo kann man die energie her.

Tra-Mi Ho 1:10:58

Die kamen von batterien und zwar von nicht aufladbar batterien.

Tim Pritlove 1:11:04

Ja aber wir halten nicht aufladbar batterien ihre spannung über mehrere jahre weltall.

Tra-Mi Ho 1:11:10

Man muss sich sehr kühl lagern.

Tim Pritlove 1:11:13

Okay das ist noch relativ einfach.

Tra-Mi Ho 1:11:15

Ja das ist sehr einfach man darf man sollte versuchen ein design zu finden so dass die batterien sich nicht entladen und was wir dann natürlich auch gemacht,dass wir dann vor der landung dann die batterien,passivieren mussten natürlich weil wir ja diese schicht bekommen aufgrund von der langen lagerung der batterien um die batterien wieder frei zu bekommen aber,die batterien die wir eingesetzt haben die haben letztendlich auch die lebensdauer dann erlaubt die wir berechnet haben wir haben für,circa stunden,lebensdauer haben wir die batterien ausgelegt indem wir natürlich auch die flugphase mit berechnet haben und,es ist auch so rausgekommen also der länder hat ja siebzehn stunden überlebt.

Tim Pritlove 1:12:10

HmWarum nicht mehr also warum sechzehn stunden klingt jetzt ja nicht besonders viel wenn man jahrelang unterwegs ist und dann hat man nur so einen schuss und dann dann ist nach einem tag schon wieder alles vorbei,gab es wenig hoffnung noch mehr erkenntnisse zu haben wenn man länger im betrieb ist oder warum weil man damit zufrieden.

Tra-Mi Ho 1:12:32

Zufrieden waren wir natürlich nicht damit wir hätten viel lieber wenn maske länger gelebt hätte aber es waren einfach die umstände die,dieses design dann getrieben hat zum beispiel die baugröße es ist ja nicht großder länder das heißt wir könnten nicht sehr viel an batterien unterbringen und die masse ist ja auch nicht groß zehn kilogramm drei kilogramm alleine gehen schon für die wissenschaftliche nutzlasten wegdas heißt wir haben nur noch sieben kilogramm übrig gehabt um dann sämtliche,andere sub systeme wie kommunikation und wie,kontrolle system schwung und auch die,die ganzen wieder,energie verteilungsschlüssel dass das in all diese dinge die dann untergebracht werden und das ist da ist nicht mehr so viel übrig die struktur selber müssen wir ja auch noch berücksichtigen unddavon also das zusammen dann sieben kilo da hatten wir nichtso viel mehr an masse aber wir haben uns neben diesen strikten anforderungen die uns dann gegeben wurdeauch eine art risikobewertung gemacht und.Wir wiederaufladbare batterien genommen dann hätte es sich das design ändern müssen weil wir,dann noch mehr fläche gebraucht und diese fläche hätten wir nur dadurch ermöglichen können dass wir ein solarpanels noch zusätzlich drauf montiert hätten und es dann aufgeklappt,hätten das abgesehen davon dass das dann wiederum schwierig ist für die mobilität,das bedeutet dass wir dann die panele wieder zuklappen müssen um dann zu springen kommt natürlich die gefahr hinzu dass der mechanismus vielleicht gar nicht klappt,vielleicht weil es einfach viel komplizierter ist.

Tim Pritlove 1:14:40

Das ist so eine einfache batterie wo einfach strom drin ist und anschalten und fertig.

Tra-Mi Ho 1:14:44

Das war sozusagen besser es war die erste mission mit so einem größeren länder sozusagen auf einem asteroiden zu landen und,da haben wir dann gemeint wir wollten das design so einfach wie möglich machen auch wenn das dann gegen eine längere betriebsleiter zeit spricht aber es garantiert uns zumindestens sechzehn stunden,und man.

Tim Pritlove 1:15:11

Hat man ja auch gesehen bei filet bei der rosetta mission da ist es ja im prinzip schief gegangenda ist genau das passiert was ja eigentlich auch vermeiden wollten man ist in so einer blöden spalte gelandet weil halt beim aufsetzenalles ja,alle geplanten halte maßnahmen sozusagen alle nicht funktioniert haben das ding hüpfte dann mehr oder weniger unkontrolliert über den kometen und ist dann in irgendeiner dusseligen spalte hängen geblieben wo dann halt die sonneneinstrahlung so schlecht war,dass eben kein strom mehr generiert werden konnte und dann gab es noch ein paar hilferuf und das war's.

Tra-Mi Ho 1:15:44

Und das war's ja so ist das und ich meine dass wir das entwickelt haben oder konzipiert haben da,war die landung von vielen natürlich noch etwas weitaber uns war es es war uns schon bewusst dass solche dinge passieren können das messgerät in einerlampen könnte wo wirklich gar keine sonneneinstrahlung passiert und dann mit so einer geringen masse dann sozusagen das lebenserhaltungssystem dann aufzubauen das war uns wiederum viel zu risikoreich.

Tim Pritlove 1:16:18

Ok aberdass die spalte war natürlich dann trotzdem noch eine gefahr gar nicht mal wegen mangelnder sonneneinstrahlung soll weil man hätte sich ja auch vorstellen können dass man so zwischen zwei steine eingeklemmt ist wo dann diese schwungrad technik so nicht mehr funktioniert.Weil die bewegung ja nur funktioniert wenn auch raum da ist.

Tra-Mi Ho 1:16:37

Wenn ein raum da ist und auch weil es nur begrenzt ist in seinem freiheitsgrade weil wir haben natürlich ein schwungrad wenn man sich anschaut als xy,koordinatensystem dann schwingt sozusagen dass der schwung sozusagen in entlang der,ebene das heißt die.Ebene könnte man ja gar nicht beeinflussen wir haben natürlich aufgrund von unseren simulationen herausgefunden dass dadurch dass das ist wiederum der vorteil wenn man kein.Ebenen asteroiden hat dass gerade diese unebenheit natürlich die mobilität begünstigt das ist immer irgendwie ein schwung gibt so ein drall gibt der den länder aufrichten wird und,das ist wiederum der vorteil davon aber dadurch dass wir eben nicht diese zwei ebenen,aufrichten konnten wäre das stecken bleiben sozusagen das ungünstige stecken bleiben natürlich ja,nicht vom vorteil gewesen in dem moment.

Tim Pritlove 1:17:52

Dann gehen wir noch mal genau in diesen,sechzehn beziehungsweise siebzehn stunden slot rein also nachdem die anderen rover jetzt alle schon ihren spaß hatten und fleißig da auf dem,asteroiden rumgehüpft sind hieß es dann irgendwann so okay jetzt dürft ihr auch mitspielen,da wird ja sicherlich irgendeine detailabstimmung dann gegeben haben wie bereitet man sich denn bitte auch auf auf sechzehn stunden mission vor weil,man braucht ja dann vielleicht auch irgendwann mal eine mütze schlaf und ist ja auch nicht so dass man jetzt in der ersten minute aufsteht anschaut,wieder ins bett geht,das klingt für mich ja schon eher so dass um zweiunddreißig stunden tag den man da hat wie wie wie geht man denn da allein human du geistig rand.

Tra-Mi Ho 1:18:44

Wir hatten schichteneingeplant wir haben schichten eingeplant also in dem sozusagen dann die jeweiligen kollegen da sind und auchentsprechend dann auch aussagekräftig sind das heißt zum beispiel war uns klar dass für das power system wenn die batterien eigenschaftangeschaut werden dass dann da auch immer dann zwei experten da sind die sich das dann teilen also von der schicht her.Ich muss aber auch zugeben so richtig schlafen konnte weder ich noch die kollegen nicht das heißt dann haben wir es uns trotzdem von der ferne angeschaut,ferne und es ist ja auch dass man arbeitet schon seit jahrendaran da kann man auch in dem moment gar nicht schlafen irgendwann mal glaube ich auch im im laufe dieser siebzehn stunden waren die nerven auch manchmal dünn,ja und,aber trotz allem hat man sich zusammengerissen um da dann auch die richtigen entscheidungen zu treffen.

Tim Pritlove 1:19:57

Eine entscheidung die vorher getroffen werden musste ist wo,geht es denn eigentlich hin also das ding hatte ja dann auch glaube ich diesen kilometer durchmesser von dem man vorher ausgegangen ist also das hat soweit gepasst und war ja trotz dieser diamanten struktur eher,ja so ein typischer wie man sich so wie man sich früher wie man den achtziger jahren schon gespielt hat so so sah das ding irgendwie im prinzip auch aus also so eher rund nicht wirklich eine kugel aber halt irgendwie jetzt auch nicht so eine so eine lange flunder oder irgendwiesowas und,dann gab es die ganzen kamera bilder die gravitations messung etcetera und da muss man erst mal in so einem diskurs gehen wo will man jetzt eigentlich hin und wo kann man denn überhaupt hin als hätte man in prinzip an jedem beliebigen ort gekonnt.

Tra-Mi Ho 1:20:40

Nein wir durften es nicht weil wir,dann die annahme des mutterschiffs nämlich auch.

Tim Pritlove 1:20:52

Muss ja noch platz freigelassen werden.

Tra-Mi Ho 1:20:54

Also platz ist es weniger sondern es liegt daran dass auf der oberfläche weiß lackiert ist und das liegt daran dass wir das thermisch machen mussten.Um sozusagen die abstrahlen der der wärme sozusagen zu optimieren aber auch.

Tim Pritlove 1:21:13

Die wärme der sonne oder die wärme.

Tra-Mi Ho 1:21:15

Die sonneneinstrahlung der sonne und dann aber auch des gerätes das musste dann entsprechend dann optimiert werden und wir haben dann eine weiße lackierung genommen und diese weiße lackierung ist natürlich dann auch,wunderbar wenn es darum geht dann mit den kameras des mutterschiffs sozusagen den ländern wiederzufinden das ist natürlich etwas einfacher,aber dadurch dass bücher zu weit für ihre annäherungsversuch auch target markus,benutzt es handelt sich hier um reflektierende bälle die sie dann vorher auf die oberfläche schmeißen,anhand derer see dann sozusagen ihre navigation dann abspielen ist es so dass wir ein messgerät zu nahe wäredass dann die bustersmit den target marketers verwechseln könnte und das war eine gefahr dann für zwei und entsprechend gab es auch regionen die waren für meeske tabu,da durften wir nicht lange.

Tim Pritlove 1:22:23

Ok wie viel bleibt dann noch übrig von der rest fläche.

Tra-Mi Ho 1:22:26

Gott sei dank genug dass wir bis zu zehn möglichen kandidaten gekommen sind.

Tim Pritlove 1:22:30

Ok wie geht man dann davor dann kommt wir dieser krieg zwischen technikern und und wissenschaftlern.

Tra-Mi Ho 1:22:36

Dann kommt der krieg wobei das beim sc war es einfacher,weil missgeburt hatte so viele wichtige forderungen technisch,auf technischer seite gesehen dass die wissenschaftler das auch akzeptieren mussten weil sonst hätten sie ja ihre daten eigentlich bekommen und eines dieser war dass wir eben nur sechzehn stunden haben und wir solampen müssen oder auf der stelle landen müssen so dass wir die beste kommunikation,haben und das hat was mit dem tag nachtsyndrom plus zu tun das heißt wir durften entweder nicht zu sehr im norden landen oder auch nicht zu sehr im süden weil dann wir wollten etwas haben was sozusagen einen guten tag nach zyklus hat,dann eine andere sache die auch sehr.

Tim Pritlove 1:23:27

Was für eine rotationsgeschwindigkeit hatte diese astrid eigentlich.

Tra-Mi Ho 1:23:31

Der routinierte mit sieben komma sechs stunden um sich herum.

Tim Pritlove 1:23:37

Quasi in diesen sechzehn stunden war zwei rotationen.

Tra-Mi Ho 1:23:39

Zwei rotationen mitgezählt und dann eine andere sache war auch die thermischen.

Tim Pritlove 1:23:49

Und man wollte jetzt viel tag haben also man wollte die sonne immer dabei haben oder eher nicht also es ist die sonne jetzt eher hinderlich oder eher hilfreich.

Tra-Mi Ho 1:23:59

Sonne wir brauchen die sonne und kommunizieren und das heißt wir müssen dann so viel wie möglich an tag haben.

Tim Pritlove 1:24:07

Warum braucht man die sonne zum kommunizieren.

Tra-Mi Ho 1:24:09

Weil haie boostet sei nämlich nur auf haie booster zwei sind nur auf der sonnenseite immer gerichtet,weil haie busse zwei der orbit von high,selber auch noch licht brauch von der sonne das heißt heir busse zwei hatte immer die sonne im rücken und die konstellation war entsprechend immer so dass wir dann immer nur mit dem mutterschiff kommuniziert haben wenn tag ist.

Tim Pritlove 1:24:31

Okay verstehe.

Tra-Mi Ho 1:24:32

Sobald es nacht war gab es dann gar keine kommunikation und.

Tim Pritlove 1:24:36

Also möchte man irgendwohin wo möglichst viel tag ist.

Tra-Mi Ho 1:24:41

Aber auch wiederum nicht zu viel weil mit viel tag verbunden ist auch dann vielleicht,thermischer verhalten,der oberfläche dass der da die stelle sich dann viel mehr aufwärmt und das wäre auch nicht gut für unsere messgerät länder weil dann hätte sich dann der länder aufgeheizt.

Tim Pritlove 1:25:03

Wie weit waren wir eigentlich von der sonne weg zu dem zeitpunkt also wo hat sich das ganze abgespielt als wirklich das rentenniveau stattgefunden hat.

Tra-Mi Ho 1:25:12

Das muss ich schauen aber ich glaube wir waren.

Tim Pritlove 1:25:14

Wie zwischen erde und maß oder,okay also so anderthalb so das heißt so von den temperaturen ist schon noch so vergleichbar quasi mit dem was auch bei der erde an energie ankommt ist es etwas weniger,aber es ist jetzt nicht wie jupiter oder neptun wo es irgendwie nur noch kalt ist sondern daher stand sozusagen auch eine gewisse hitze sprich wenn die sonne da drauf knallt dann passiert auch.

Tra-Mi Ho 1:25:36

Dann ist es schon wer warm genau und es ist auch so dass die ja so klein ist und das thema control system auch entsprechend optimiert wurde für einen bestimmten temperaturbereich,und man hat ja aufgrund von von dieser enge an instrumenten ist auch die,die interaktion der instrumente miteinander auch ganz anders als wenn man einen etwas größeren länder hatund wir mussten das berücksichtigen gerade für die wissenschaftliche nutzlasten und darf es nicht zu warm werden weil dann das signal zu rausch verhältnis natürlich dann schlechter wird,und für die batterien ist es so dass die batterien optimal bei zwanzig grad dann arbeiten.Man entsprechend dann auch diese zwanzig grad halten muss.

Tim Pritlove 1:26:28

Okay das heißt wir haben jetzt hier schon schon den ganzen blumenstrauß an an anforderungen viktor da muss irgendwie genug sich kontakt sein das sitzt sonne voraus die macht aber warm es darf dann auch nichtzu warm werden es darf auch nicht zu kalt werdenund dann hat man quasi so eine software da wirft man das alles rein und dann auf einmal schaut man quasi auch so ein modell dieses asteroiden wo ja wahrscheinlich dann farbliche markierungen sind wie optimalbestimmte bereiche jetzt wäre und am schluss bleiben so ein paar übrig und dann sagt man so okay jetzt dürften die wissenschaftler jetzt könnt ihr euch noch mal was aus.

Tra-Mi Ho 1:27:00

Könnt ihr euch mal was aussuchen.

Tim Pritlove 1:27:02

Aber drei vorschläge für euch so soviel war's ja wahrscheinlich.

Tra-Mi Ho 1:27:05

Also es waren zehn es waren zehn die noch in dem bereich sind aber sie wurden dann reduziert auf zwei.Und dann spielte dann natürlich dann auch wiederum es ist natürlich ein unterschied wenn wir jetzt zu den,missions analytiker sagen also es ist uns,wenn die genauigkeit der berechnung des des landes bereichs etwa um die zweihundert meter ist zum beispiel und wir,tieren dann eine kommunikation länge die ist am tag zwischen drei stundenrund vier stunden und dann sieht man dann auch dass je nach landesstelle es dann vielleicht drei komma vier stunden sind oder,drei stunden sind dann muss man das natürlich auch auswerten man muss sich das anschauen manchmal zählen ja selbst zwanzig minuten kommenkommunikation viel mehr,als als andere aspekte und das ist ein das ist eben diese auswertung diese abschätzung inwieweit wir sozusagen an marvin haben im system mit der landesstelle.

Tim Pritlove 1:28:18

Welche datenmengen hat das gerät so im idealfall aufzeichnen können so im verhältnis zu dem was was hoch gesendet werden konnte.

Tra-Mi Ho 1:28:28

Wir hatten insgesamt am ende jetzt muss ich schauen.

Tim Pritlove 1:28:33

Weil es ja sozusagen jetzt kommen die ganzen sensoren dazu also ist richtig sehe ist ja eine nochmal eine kamera an bord gewesen bei mascot so eine weitwinkelkamera es gab nochmal ein spektrometer.Frau roth spektrometer stimmt das ja genau und man newtonmeter und ein radio meter.

Tra-Mi Ho 1:28:56

Und ein radio meter.

Tim Pritlove 1:28:57

Das radio meter das hat radio gehört.

Tra-Mi Ho 1:28:59

Das hat die thermischen wellenlängen sozusagen untersucht und dadurch dann die ähm die temperatur eigenschaften des asteroiden bestimmt.

Tim Pritlove 1:29:14

Das wäre hätte ich ja jetzt eher vom infrarot spektrometer aber das ist eher zur zur bestimmung der.

Tra-Mi Ho 1:29:19

Der zusammensetzung der mineral logie genau aus es arbeitet im infrarotbereich weil die mineral mineralöle sind in diesem bereich,also vom spektrum her,haben sie dort ihre markierungen genau also messgerät hat insgesamt achtzig megabyte an daten.

Tim Pritlove 1:29:41

Zusammengetragen in.

Tra-Mi Ho 1:29:42

Zusammengetragen ja.

Tim Pritlove 1:29:44

Und die mussten ja dann sozusagen auch hoch.

Tra-Mi Ho 1:29:48

Die müssen alle hochkommen.

Tim Pritlove 1:29:50

Wie groß war dann der abstand zum zum zum mutterschiff in dem moment.

Tra-Mi Ho 1:29:57