Aufzeichnung des ersten Raumzeit Live on Stage Events vom 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt

Thematisch haben wir dieses Mal einen anderen Weg genommen und einen unterhaltsamen Talk mit einem sehr breiten Ansatz angestrebt. Tim Pritlove sprach mit Rainer Kresken (ESA) und Volker Schmid (DLR) über den Mythos Raumfahrt, die Rolle der Science Fiction und über die kommenden Herausforderungen der Raumfahrt und Wissenschaft im Allgemeinen.

Das Event hat gezeigt, wie groß doch das Interesse an der Raumfahrt im allgemeinen und den Themen von Raumzeit im besonderen ist. Es war schön, so viele Hörer auf einmal zu treffen und für das vielfältige Feedback vor Ort bedanken wir uns auch ganz artig. Der Abend war ein großer Erfolg und wir hoffen, das zu gegebener Zeit ein mal wiederholen zu können.

Dauer:

Aufnahme:

Rainer Kresken Flugdynamik, ESOC, ESA |

Volker Schmid Raumfahrtmanagement, DLR |

Rainer Kresken ist Flight Dynamics Enginneer bei der ESA im ESOC in Darmstadt und betreut Missionen wie XMM Newton, Planck, Herschel und Integral. Darüber hinaus ist er ein aktiver Forscher in Sachen Raumfahrt-Vergangenheit und ist bekannt für seine gleichsam informierten wie auch unterhaltsamen Widerlegungen von allerlei Verschwörungstheorien, die auch so verdiente Disziplinen wie die Raumfahrt nicht in Ruhe lassen.

Volker Schmid ist für das DLR im Raumfahrtmanagement tätig und ist dort der Leiter der Fachgruppe für die Raumstation ISS. Privat ist er außerdem Science Fiction Autor und beschäftigt sich naturgemäß viel mit den fiktiven Parallelwelten und weiß, wo sich Erfundung und Realität nahestehen und wo sie immer noch weit von einander entfernt sind.

Dank unserem Hörer und Zuschauer SimSullen gibt es auch ein paar schöne Fotos vom Event, die ganz gut transportieren, wie diese Atmosphäre vor Ort war. Mehr Bilder gibt es in seinem Archiv.

- Blick von hinten

- Die neue Raumzeit-Crew

- Rainer Kresken (ESA)

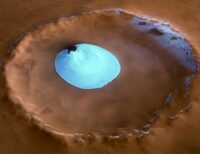

- Reden über den Mars

- Tim Pritlove und seine Gäste

- Volker Schmid (DLR)

- Wir hinterlassen einen Fußabdruck

Shownotes

Themen

Intro — Begrüßung — Rainer Kresken (ESA) — Volker Schmid — Die Reise zum Mond — Das Apollo-Programm und die Verschwörung — Die Welt nach der Mondlandung — Science Fiction, Raumfahrt und die Gesellschaft — Orion und das Hilton im All — Space Elevator — Neue Technologien — Leben auf anderen Planeten — Planck und die neuen Erkentnisse — Die Vermittelbarkeit von Raumfahrt

Links

Glossar

Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)

Alexander Gerst

ISS-Expedition 40

Atomic Clock Ensemble in Space

Raumschiff Enterprise

Raumpatrouille

Jules Verne

Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski

Sergei Pawlowitsch Koroljow

Isaac Asimov

Stanley Kubrick

Cape Canaveral

Baikonur

Kosmodrom Wostotschny

Plessezk

Sputnik

John F. Kennedy

Wernher von Braun

Apollo-Programm

The Beatles

Samantha Cristoforetti

Sigmund Jähn

Reinhold Ewald

Star Trek

Automated Transfer Vehicle (ATV)

Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV, Orion)

Weltraumlift

Fahrstuhl zu den Sternen (The Fountains of Paradise)

Arthur C. Clarke

Käsehobel

Weltraummüll

Magnetoplasmadynamischer Antrieb

Ad Astra Rocket Company

Ich, der Robot

2001: Odyssee im Weltraum

Kepler

Planck-Weltraumteleskop

Alpha-Magnet-Spektrometer

Dunkle Materie

Kosmischer Mikrowellenhintergrund

Sendeschluss

Lagrange-Punkte

Carl Sagan

Pale Blue Dot