Ein weiterer Blick auf Neutronensterne aus der Perspektive der Theoretischen Physik

Neutronensterne waren bei Raumzeit bereits ein Thema, jetzt wagen wir einen zweiten Aufschlag, da sich in diesem Feld in den letzten Jahren so einiges getan hat und neue Teleskop-Projekte sowie Forschungstechniken aufgerufen werden. Und insbesondere die direkte Beobachtung einer Kilonova, der Kollision zweier Neutronesterne, hat dieses Wissenschaftsgenre neu durchgemischt.

Dauer:

Aufnahme:

Vanessa Graber |

Ich spreche mit Vanessa Graber, theoretische Astrophysikerin und Spezialistin für Neutronenstern-Forschung am Institute of Space Sciences (CSIC) in Barcelona. Wir tauchen ein in die Geschichte und Theorie von Neutronensterne und erläutern die jüngsten Entdeckungen und Ereignisse und blicken zuletzt in die Zukunft eines „Raumzeit-GPS“, dass sich am Hintergrundrauschen der Gravitationsechos des Universums selbst orientiert.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Transkript

Shownotes

Glossar

Suprafluidität – Wikipedia

Supraleiter – Wikipedia

Europäischer Forschungsrat – Wikipedia

Neutronenstern – Wikipedia

Walter Baade – Wikipedia

Fritz Zwicky – Wikipedia

Supernova – Wikipedia

Kernfusion – Wikipedia

Silicium – Wikipedia

Eisen – Wikipedia

Proton – Wikipedia

Neutron – Wikipedia

Elektron – Wikipedia

Neutrino – Wikipedia

Energieerhaltungssatz – Wikipedia

Kernphotoeffekt – Wikipedia

Jocelyn Bell Burnell – Wikipedia

Elektromagnetische Störung – Wikipedia

Pulsar – Wikipedia

PSR J1921+2153 – Wikipedia

Schwarzes Loch – Wikipedia

Einsteinsche Feldgleichungen – Wikipedia

Weißer Zwerg – Wikipedia

Erhaltungssatz – Wikipedia

Drehimpuls – Wikipedia

Krebsnebel – Wikipedia

PSR J0835-4510 – Wikipedia

Standardkerze – Wikipedia

Magnetischer Fluss – Wikipedia

Weißer Zwerg – Wikipedia

Maxwell-Gleichungen – Wikipedia

Dipol (Physik) – Wikipedia

LIGO – Wikipedia

Zustandsgleichung – Wikipedia

PSR J1915+1606 – Wikipedia

Raumzeit – Wikipedia

Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia

Gammablitz – Wikipedia

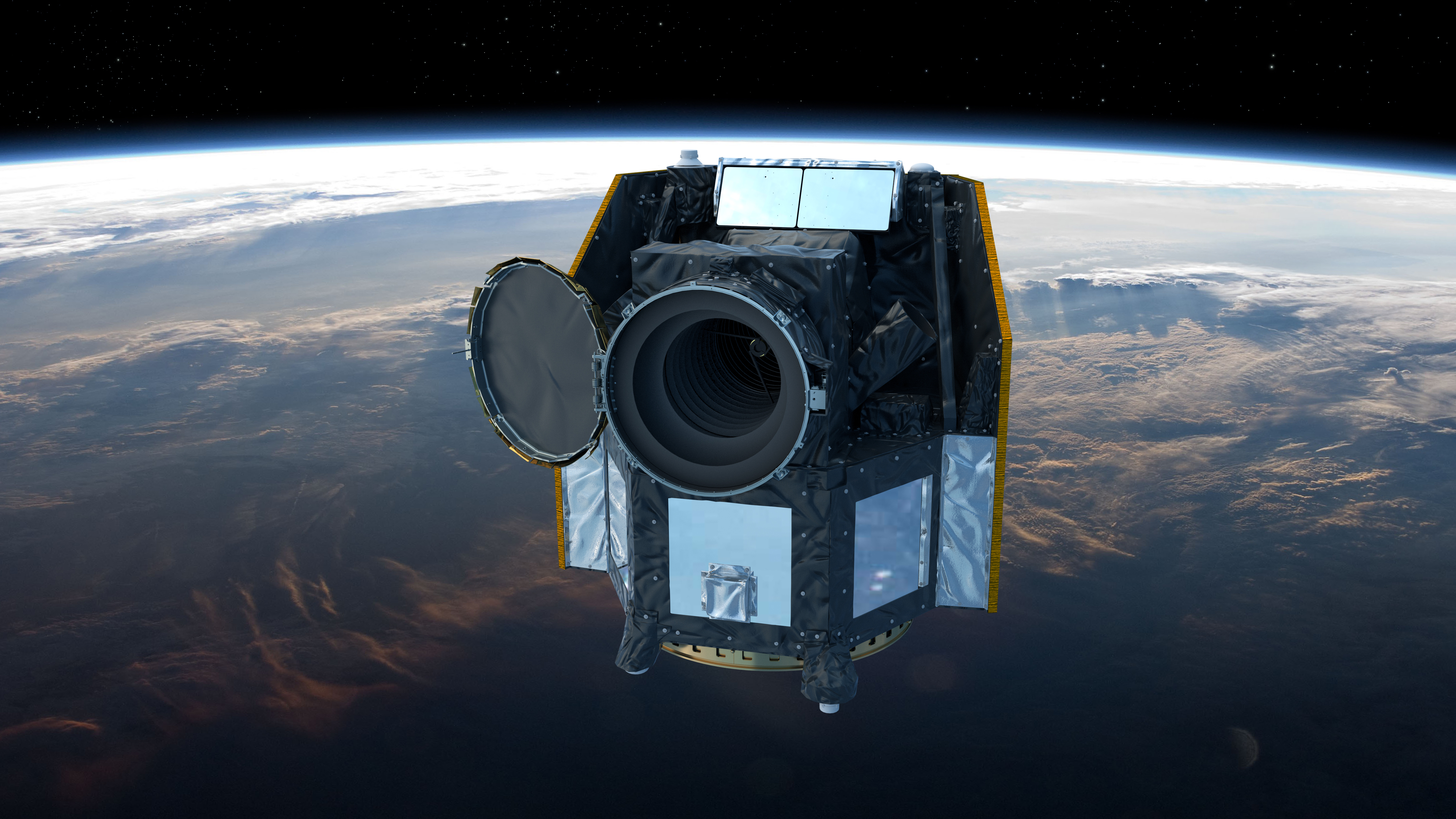

Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia

Kilonova – Wikipedia

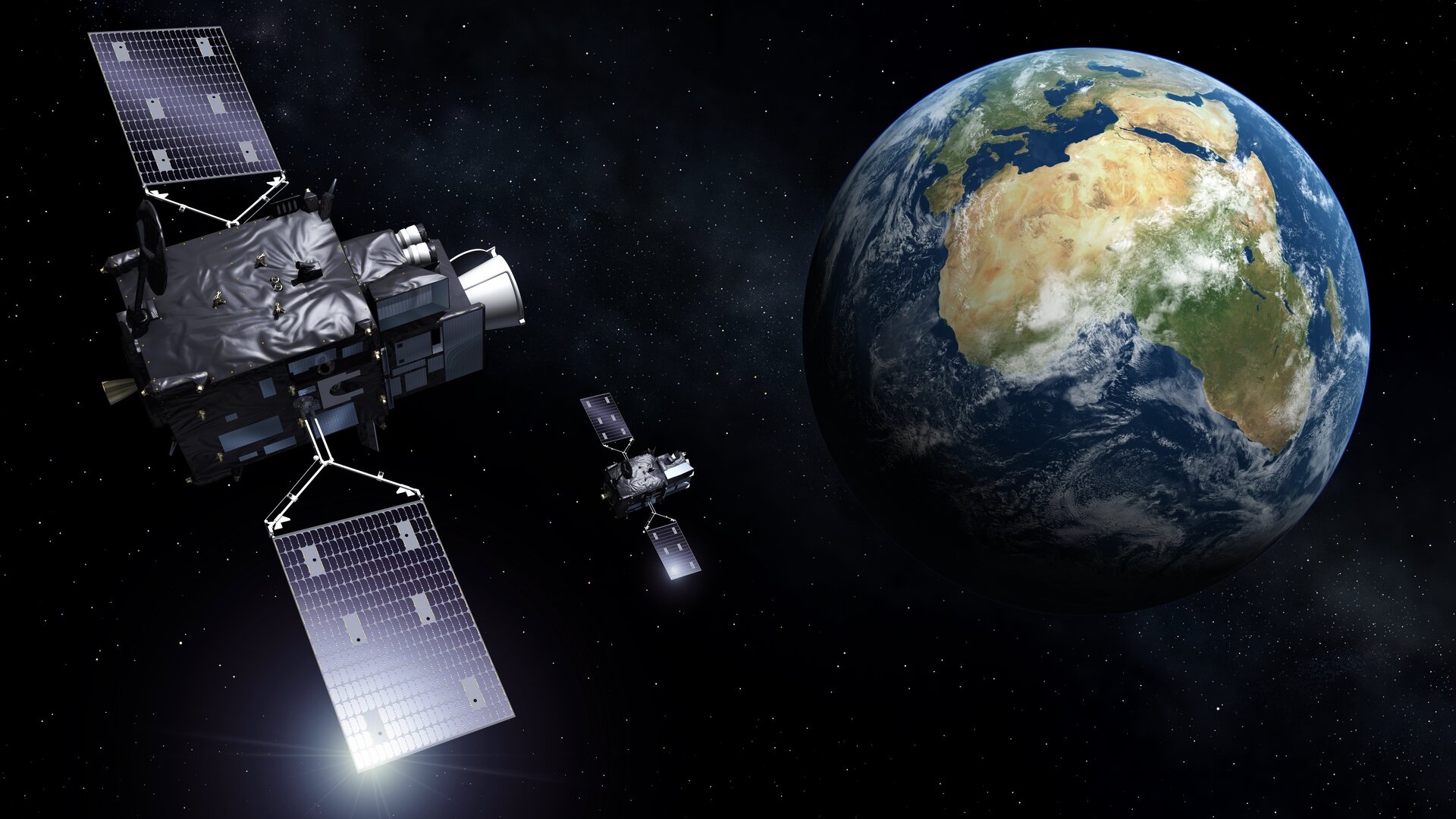

Square Kilometre Array – Wikipedia

Pulsar timing array - Wikipedia

Global Positioning System - Wikipedia

Magellansche Wolken – Wikipedia

Wolfram Alpha – Wikipedia

Sternsensor – Wikipedia

Voyager Golden Record – Wikipedia

Stringtheorie – Wikipedia

Inflation (Kosmologie) – Wikipedia